Itinéraire

Visites guidées pour adultes

Introduction : Promenade dans le Palazzo Novo

Bienvenue au Musée Archéologique du Territoire de Populonia. Nous nous trouvons dans la zone de l’antique Citadelle des Appiani, la famille qui régna sur la ville entre 1399 et 1628. Aujourd’hui encore, sur la place située face à l’entrée, l’on peut admirer la chapelle Sant’Anna, une ancienne église réservée aux seigneurs et à leur cour Renaissance, et la citerne de collecte des eaux de pluie, portant les visages de Jacopo III Appiano, de son fils et de son épouse Battistina. Malheureusement, leurs effigies ont été brutalement détruites à coups de burin par les soldats de César Borgia, qui occupèrent la ville de Piombino en 1502. Le musée se trouve à l’intérieur du « Palazzo Nuovo », un palais construit en 1814 par l’architecte Ferdinando Gabrielli pour accueillir la cour des Princes de Piombino, Felice et Élisa Baciocchi, sœur de Napoléon, et restauré en 2001 comme lieu d’exposition. Le Musée, qui fait partie intégrante du système des parcs de la Val di Cornia, est dédié à la mémoire d’Antonio Minto, l’archéologue auquel on doit la découverte des principaux témoignages de la Populonia étrusque, pour la plupart visitables dans le Parc de Baratti, et a été réalisé pour conserver et mettre à la disposition du public l’immense patrimoine archéologique retrouvé pendant des décennies de recherche et pour illustrer, par des reconstructions d’environnements et de paysages, la longue histoire de ce territoire de la préhistoire à nos jours. Le parcours du musée s’articule chronologiquement en sections qui correspondent aux principales époques historiques, s’étageant entre 500 000 ans en arrière jusqu’à l’époque contemporaine. Chaque salle est introduite par un panneau reportant synthétiquement les principales caractéristiques de la période historique en question et équipée de supports didactiques plus détaillés sur des thèmes archéologiques qui vous aideront à mieux pénétrer l’esprit et la société de cette période. Dans la partie basse des panneaux est en outre indiquée une ligne du temps qui vous permettra de vous orienter dans l’histoire. Le parcours commence dans les salles du premier étage, auxquelles vous pouvez accéder par un ascenseur situé sur votre gauche ou par le grand escalier ancien situé sur votre droite. Bon voyage dans l’histoire.

Les chasseurs paléolithiques de la Val di Cornia

La première salle concerne l’âge de la Pierre. Les premières traces de la présence de l’homme dans cette zone de la Toscane remontent à 500.000 ans en arrière, soit au Paléolithique inférieur. Il s’agit de simples galets de rivière, en jaspe, portant juste des entailles pratiquées par percussion sur les deux faces. On les utilisait principalement pour la chasse. Ils proviennent de différents lieux : d’un gisement situé sur une ancienne plage marine située au lieu-dit Collinaia, près de Bibbona, de l’intérieur des terres de San Vincenzo et de la zone de Massa Marittima, où ont également été retrouvés des instruments optiques obtenus par des techniques d’écaillage déjà plus évoluées. Malgré leur apparente simplicité, ces instruments sont travaillés avec un savoir-faire qui montre que nos ancêtres savaient comment frapper la pierre pour créer des bords coupants et effilés et des pointes aiguisées, obtenues par des gestes répétitifs résultant d’une forme de connaissance née de l’expérience et de la possibilité de la transmettre : en d’autres termes, d’une culture. Le site identifié dans la zone de Botro ai Marmi, le long de la route qui, de San Vincenzo, mène à Campiglia, où un groupe de Néanderthaliens s’établit et demeura pendant très longtemps, appartient quant à lui à une époque plus récente: nous sommes au Paléolithique moyen, il y a environ 50.000 ans, quand l’île d’Elbe et la Corse étaient encore unies à la terre ferme, que la mer était beaucoup plus éloignée et le climat plus humide. Comme le démontrent les restes faunistiques récupérés, ces hommes chassaient les animaux sauvages, qu’ils abattaient à l’aide d’instruments de silex et de jaspe savamment travaillés : burins, grattoirs, racloirs. Un objet qui ressemble à une hachette servait peut-être à couper les branches des arbres. Au Paléolithique supérieur, il y a 20 000 ans, apparut l’Homo Erectus. La mer commença à s’insinuer entre les montagnes, couvrant les grandes étendues de plaine, et l’on vit se modifier la végétation et les espèces animales. La carte des attestations s’épaissit, bien que l’on n’ait pas encore identifié de traces d’établissements humains de longue durée : mais les burins, grattoirs, lames, racloirs, pointes à dos documentent au moins le passage ou le campement temporaire de petits groupes. Ils provenaient d’une zone qui, de la haute vallée de Cornia, s’étendait jusqu’à la mer, qui se trouvait alors déjà là où elle est aujourd’hui. Au cours des millénaires, les hommes et les femmes du Paléolithique commencèrent à s’interroger sur la nature qui les entourait et peut-être même sur l’au-delà. Et c’est ainsi, il y a 15.000 ans, au Paléolithique supérieur, que, près d’une grotte à Lustignano, dans la haute vallée de Cornia, un chasseur décida de graver sur un galet ce qu’il avait vu de ses yeux : un bison criblé de flèches qui tentait de s’enfuir. Est-ce une amulette ? Un remerciement pour une bonne battue de chasse ? Quoi qu’il en soit, c’est un extraordinaire exemple d’art paléolithique.

La révolution néolithique dans le territoire

Souvent, l’introduction des pratiques agricoles n’est documentée que par la présence de la céramique : c’est en effet quand il se tourne vers les graminacées et les légumes cultivés que l’homme commence à utiliser des récipients créés avec de l’argile pour conserver, cuisiner, consommer la nourriture. La céramique montre que le régime alimentaire comprend maintenant des aliments autres que la viande. Au nord de San Vincenzo, dans la zone du village touristique Garden Club, on a retrouvé les restes d’un véritable silo pour conserver le grain, creusé dans le sable et daté du premier Néolithique, il y a presque 7.000 ans. Proviennent également de cette zone, fréquentée au moins jusqu’à la seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C., les pièces que vous voyez exposées ici dans les vitrines : ce sont des fragments de céramique d’usage quotidien, vases flasques, écuelles et soucoupes portant de simples décorations obtenues au moyen de coquillages ou d’outils pointus en pierre. Autre résultat significatif : des milliers de fragments céramiques, que l’on peut faire remonter à une période comprise entre le IVe et le IIIe millénaires av. J.-C., ont été découverts dans l’oasis des Orti Bottagone, où se trouvait probablement un village d’agriculteurs qui y demeurèrent longtemps, même si aucune trace d’habitation ne subsiste. Le groupe de céramiques compose la plus importante acquisition de la recherche archéologique de cette région de la Toscane et comprend des soucoupes, des tasses et de grands récipients en céramique grossière de production locale.

La primauté de la métallurgie dans la zone de Campiglia

Les profondeurs des collines autour de Campiglia, où se dresse aujourd’hui le Parc archéo-minier de San Silvestro, sont très riches en gisements de cuivre, plomb, argent et étain. La disponibilité de ces métaux permit d’exploiter très tôt les minerais de cuivre pour réaliser des objets durables comme des armes et des outils. Dans la zone de la carrière Solvay, sur les collines à l’intérieur des terres de San Carlo, on a identifié au moins 3 foyers que l’on peut faire remonter à la fin du IIIe millénaire av. J.-C. et qui se trouvent sur des amas de scories de cuivre, ce qui fait penser à une utilisation de longue durée des fours de fusion. L’on voit exposées ici les traces que nous ont laissées ces métallurgistes d’antan, qui mirent fin à l’âge de la Pierre : céramiques, scories, pilons en pierre, creusets, et jusqu’à de vraies gouttes de cuivre fondu. Ce sont là des indicateurs significatifs d’une capacité technologique extrêmement avancée pour l’époque. De récentes études ont démontré que la hache d’Ötzi, authentique rockstar d’il y a plus de 5000 ans retrouvée momifiée dans un glacier entre l’Italie et l’Autriche, provenait précisément des mines de ce territoire. Une découverte tout à fait inattendue, car l’on avait jusqu’alors toujours supposé que le cuivre venait des Alpes. Grâce à la méthode du radiocarbone, on a pu dater avec précision le manche de bois à une période comprise entre 3346 et 3011 av. J.-C., ce qui permet de rétrodater le début de l’âge du cuivre, pour la Val di Cornia, à la seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C. Dans la vitrine, vous pouvez en outre observer la présence d’un vase, provenant très probablement d’une sépulture, récupéré au lieu-dit Gagno, à la périphérie de Piombino. La forme caractéristique en flasque est typique de la culture de Rinaldone, répandue dans le centre-sud de la Toscane et attestant que le promontoire était lui aussi fréquenté à l’âge du cuivre.

Abris et villages à l’âge du Bronze

La nette vocation métallifère du territoire se reflète aussi dans le caractère exceptionnel des découvertes. Près de Riva dei Cavalleggeri, à San Vincenzo, on a retrouvé 35 pains de cuivre de forme circulaire, datés du XVIII siècle av. J.-C. et contenus à l’origine dans un grand récipient de céramique. La fonction de ces singuliers lingots n’est pas très claire, même si l’homogénéité de la forme et du poids ferait penser à une sorte de référence pré-monétaire utilisée pendant les échanges commerciaux, toujours plus fréquents. Entre le XIIe et le Xe siècles av. J.-C., peut-être justement pour faciliter la vente des précieux produits de métal, l’on vit se multiplier les communautés situées sur le promontoire de Populonia, surtout le long du littoral. Le village jusqu’ici le plus connu est celui de Poggio del Molino, sur le versant nord du Golfe de Baratti, dont les fouilles ont permis de reconstruire la vie quotidienne. Bien que les cabanes de ce site aient été construites avec des matériaux périssables, il a été possible d’en reconstruire la forme en observant la disposition des trous des pieux utilisés pour la structure portante. Le panneau vous montre l’aspect que devait avoir le village du Bronze de Poggio del Molino. Les restes faunistiques nous montrent que le chien était présent comme animal domestique et que l’homme pratiquait l’élevage de bœufs, de brebis, de chèvres et de porcs; ils documentent en outre la grande importance, pour l’alimentation, de la chasse aux volatiles et aux sangliers, de la pêche et de la récolte des mollusques. La présence de meules et de broyeurs, parfois de pierre lavique importée, témoigne indirectement des pratiques agricoles. La communauté disposait, sur le versant, d’une zone servant de nécropole, où l’on a retrouvé cinquante ossuaires de forme sphérique ou biconique, chacun recouvert d’une soucoupe, souvent enrichis de motifs géométriques. Le rite de sépulture prévoyait exclusivement la crémation et les ossuaires avec les restes incinérés étaient déposés à l’intérieur d’une fosse.

L'âge du fer : la culture villanovienne

Avec l’abandon des villages de l’âge du bronze, entre la fin du Xe et le IX siècles av. J.-C., les habitats sont exclusivement concentrés sur le golfe de Baratti et sur les versants et le sommet du promontoire de Populonia. La nature et l’étendue réelles de ces villages sont encore en grande partie inconnues, mais nous réussissons à en cerner les caractéristiques grâce à l’étude des nécropoles qui s’étendent sur les plateaux ou sur de petites hauteurs. Même si, à partir de la moitié du IXe siècle av. J.-C., on commence à voir apparaître les premières tombes en fosse, le rite de sépulture le plus répandu reste la crémation, comportant l’emploi d’urnes biconiques surmontées d’une soucoupe et généralement enterrées dans une fosse spéciale définie par des plaques de pierre, comme celle dont vous pouvez voir la reconstruction dans cette salle. Commence à se dessiner une nette distinction d’appartenance sociale et de genre. Les hommes et les femmes de l’âge du Fer veulent s’assurer non seulement une digne sépulture, mais aussi un mobilier funéraire à utiliser dans l’au-delà et reflétant leur rang. Voici apparaître, pour les hommes, les premières armes en bronze (surtout des lances) et, pour les femmes, des fuseaux et des bobinoirs ; en commun, par contre, les objets d’ornement personnel comme les pendentifs, les chaînettes et les fibules pour fixer les vêtements. Approchez-vous de la vitrine abritant les mobiliers funéraires de Poggio delle Granate. Les pièces exposées comprennent aussi différents objets de production non locale. C’est le cas, entre autres, de la cruche sarde, qui présente la forme caractéristique en bec. On ignore si ces vases sont arrivés comme objets de luxe importés pour de riches clients ou s’ils faisaient partie de trousseaux de mariage ayant appartenu à des femmes venues de Sardaigne ; ce qui est certain, c’est que les rapports entre cette île et Populonia prennent de l’essor justement pendant cette période.

L'âge du fer : les premières tombes familiales

Les premières attestations de tombes en chambre se présentent très tôt sur le territoire de Populonia. Dès la fin du IXe siècle av. J.-C., en effet, l’on commence à voir les premiers exemples de tombes non plus individuelles, mais collectives, propres à abriter plusieurs membres d’une même famille. Vous voyez ici la reconstruction d’une tombe en chambre mise au jour pendant les années 80 du siècle dernier près du golfe de Baratti. Bien que réalisée dans la roche, elle présente déjà toutes les caractéristiques qui seront typiques des tumuli d’époque orientalisante : chambre centrale pour abriter les sépultures et le mobilier et voûte en pseudo-coupole. À l’intérieur, si l’on a pu retrouver deux sépultures (une jeune femme et un vieillard), seule une partie minime du mobilier d’origine a pu être récupérée : des pillards avaient violé la tombe, ne laissant que deux aiguilles à coudre en bronze, un morceau de collier en ambre et des manches de couteaux. Malheureusement, les agissements de ces voleurs nous ont tous privés d’une quantité d’informations sur les propriétaires de la tombe et sur la société dans laquelle ils évoluaient. Sont en outre exposés dans la salle les mobiliers de quatre riches sépultures datables entre la fin du IXe et la moitié du VIIe siècle av. J.-C. et découvertes à Poggio del Telegrafo, dans la zone où se dressera peu de temps après l’Acropole de Populonia, aujourd’hui insérée dans les parcours de visite du Parc de Baratti et Populonia. Les objets choisis pour l’au-delà reflètent bien la croissante richesse de certains membres de la communauté : fibules, hameçons, lances, haches et même des rasoirs. Dans les sépultures que vous pouvez admirer, les objets les plus précieux sont certainement les casques à calotte en bronze et un merveilleux ceinturon travaillé en repoussé avec des décorations de disques solaires et de têtes d’oiseau, qui servaient à retenir les légers vêtements.

L’époque orientalisant : la richesse des princes étrusques

La salle où vous venez d’entrer ne peut donner qu’une idée partielle de l’exceptionnelle richesse des princes étrusques qui firent construire les imposants tumuli surplombant le golfe de Baratti. Les mobiliers accumulés entre la fin du VIIIe et le début du VIe siècles av. J.-C. reflètent non seulement le goût raffiné de ces aristocrates, mais aussi le réseau commercial auquel appartenait de plein droit Populonia, unique ville étrusque sur la mer. À ce propos, les experts qualifient d’« orientalisante » cette phase de la civilisation étrusque du fait même de la présence massive d’objets de luxe provenant de Grèce et du Proche-Orient, c’est-à-dire d’Égypte, de Phénicie, de Chypre, de Turquie. Ici est exposé l’extraordinaire ensemble de vases découverts dans la « Tombe des Vases de terre cuite », auxquels se rapporte toute la vitrine. La plupart de ces exemplaires sont des aryballoi, c’est-à-dire des récipients où l’on conservait des plantes aromatiques et des fleurs comme des iris, des rose et des lys, que l’on faisait macérer dans de l’huile d’olive. Certains furent fabriqués à Corinthe, en Grèce, considérée comme l’une des capitales de la mode de l’époque : les décorations en bandes et l’argile cramoisie rappelaient immédiatement la production corinthienne, soulignant combien les propriétaires étaient élégants et à la page, dirions-nous aujourd’hui. D’autres ont en revanche été réalisés en Étrurie à l’inspiration des modèles décoratifs grecs, mais en utilisant plutôt des fragrances et des huiles locales. Dans le mobilier de ce même tumulus, un curieux balsamarium en forme de caneton, de production gréco-orientale, destiné à contenir des onguents, et un cure-oreille, véritable coton-tige d’il y a plus de deux mille six cents ans.

La tombe des « orfèvreries » de Populonia

C’est toujours de Baratti, et plus précisément du tumulus dit « des Orfèvreries », que provient en revanche un mobilier funéraire riche et varié daté entre 640 et 550 av. J.-C. La famille adopta pour l’au-delà un service raffiné de céramiques à utiliser pendant le banquet communautaire. Près des exemplaires habituels et colorés de provenance ou d’imitation grecque, avec des bandes et des décorations peintes, l’on remarque de nombreux vases d’une singulière couleur noire, que l’on appelle des buccheros. Le bucchero – qui peut être considéré comme la céramique nationale étrusque – était immédiatement reconnaissable sur les tables de l’antiquité, où on l’utilisait surtout pour fabriquer des vases destinés au vin et à l’eau, mais aussi pour certains types de vaisselle. La production de ce type d’articles n’était certainement pas à la portée de tous : après l’avoir fait sécher à l’air libre, on cuisait le vase dans des fours propres à produire un environnement fortement réducteur, c’est-à-dire dépourvu d’oxygène, enclenchant ainsi une série de réactions chimiques qui donnaient naissance à cette typique coloration noire. La table de nos princes était ensuite complétée par un tripode d’origine phénicienne, que l’on utilisait comme mortier pour broyer les épices, et par un objet singulier dénommé graffione. Sa fonction n’est pas totalement élucidée : il pourrait s’agir d’une broche pour de succulents morceaux de viande, ou un porte-torche. Attardons-nous maintenant un instant sur les splendides bijoux que les dames de la tombe des Orfèvreries voulurent emporter dans leur voyage vers l’au-delà. Ces exemplaires témoignent du savoir-faire atteint au VIe siècle av. J.-C. par les maîtres orfèvres étrusques, qui surent s’approprier l’art et les secrets provenant du Proche-Orient. La granulation, le poudrage (pulviscolo) et la filigrane sont des techniques que l’on étudie et utilise aujourd’hui encore pour réaliser des objets uniques. Vraiment magnifiques les boucles d’oreille décorées de petites rosaces et les deux fermoirs en forme de gland. Approchez-vous de ces petits chefs-d’œuvre et vous découvrirez pourquoi ces techniques portent les noms de granulation et poudrage : la surface laminée est recouverte de minuscules sphères d’or, si petites qu’on croirait voir de la poussière.

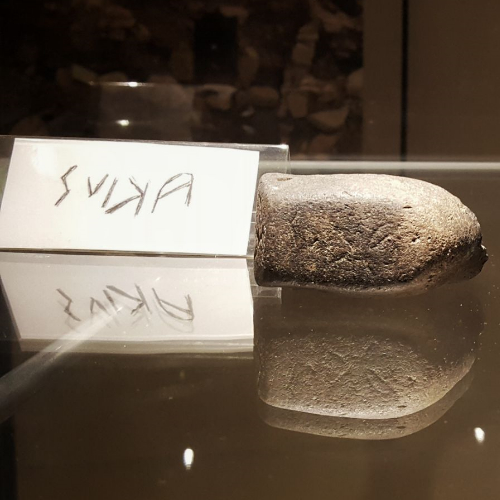

Mineurs et métaux du territoire

Comme cela a déjà été souligné, les collines de la zone de Campiglia sont caractérisées par la présence de métaux stratégiques comme le cuivre, le plomb et l’argent, dont l’exploitation remonte à une époque très ancienne. Dans le Parc archéo-minier de San Silvestro, il est possible de voir l’ouverture des anciens puits étrusques creusés scavés par les mineurs pour atteindre le filon metallifère. Dans certains cas, très rares, nous en connaissons même le nom : voyez ici deux lampes provenant de la Val Fucinaia. L’une d’elles est signée AKIUS, probablement un mineur ayant vécu en Étrurie au Ve siècle av. J.-C. et dont le nom est présent aussi à Marzabotto. La forme est essentielle, un peu grossière, mais elle permettait à la mèche de brûler le combustible qu’elle contenait, généralement de l’huile d’olive. Observez les deux trous aménagés sur l’autre lampe : ils permettaient au mineur de fixer la lampe à un support pour avoir les mains libres pendant son travail. Le savoir-faire des métallurgistes n’était pas moindre. Deux mystérieux amas d’armes et d’objets en métal datés du IVe siècle av. J.-C. et provenant de la plage de Baratti sont visibles ici. D’abord interprétés comme des amas d’objets destinés au recyclage ou à la refusion dans les fours, ils ont ensuite été mis en relation avec des autels sacrés découverts dans les environs. Si vous observez avec attention ces concrétions anciennes, vous réussirez à discerner les différentes pièces qui les forment : javelots, épées et leurs fourreaux, pointes de lance et même une broche. Bien qu’il s’agisse d’une découverte récente, nombreux sont les archéologues qui sont déjà à l’œuvre pour définir la provenance des armes, dont certaines seraient étrusques, tandis que d’autres seraient d’origine celte. Le motif des dépôts demeure obscur, mais l’interprétation la plus suggestive est qu’il pourrait s’agir de trophées remportés pendant des batailles et dédiés à une divinité inconnue de la guerre.

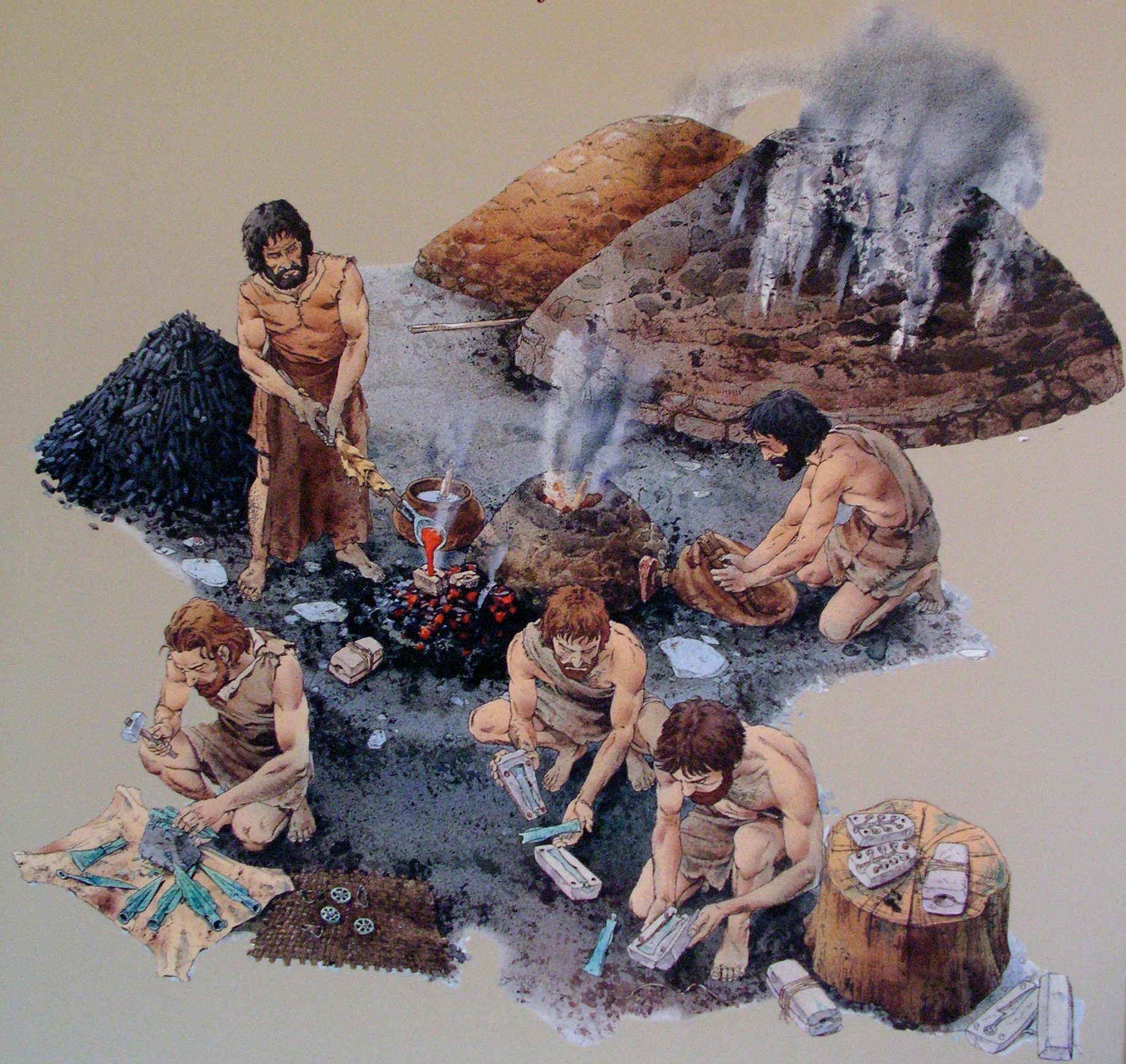

Le fer : la richesse de Populonia

Si, en visitant aujourd’hui le golfe de Baratti, on ne peut que rester fasciné par la beauté intacte de son paysage, les Étrusques de Populonia n’étaient sans doute pas sous le charme. La production de fer tiré du minerai d’hématite de l’île d’Elbe dut avoir d’importantes répercussions sur l’environnement et sur la beauté du Golfe. À partir du VIe siècle av. J.-C., pour faire face aux besoins massifs en charbon, le minerai brut était transporté de l’île d’Elbe jusque sur le continent, où il était broyé et introduit dans les fours dont vous pouvez voir ici une fidèle reconstruction. Il existait un véritable quartier industriel pour le travail du fer, qui fit de Populonia un centre urbain d’importance primordiale. L’industrie du fer atteignit son apogée au IV sec. av. J.-C., mais, même dans la période qui suivit la conquête de son territoire par les Romains, au III sec. av. J.-C., elle continua à jouer un rôle prépondérant pour la production de produits semi-finis en fer, au point de réapprovisionner la flotte de Scipion l’Africain pendant la seconde guerre punique, en 205 av. J.-C. La production de fer proto-industriel provoqua rapidement une extraordinaire accumulation de rebuts – appelés scories – qui finirent par recouvrir entièrement les nécropoles orientalisantes de San Cerbone et du Casone.

Vin, nourriture et musique. À table avec les Étrusques

La reconstruction qui se trouve devant vous montre bien la scène qui devait se présenter aux yeux d’un invité à un banquet étrusque. Le philosophe et historien Posidonios le décrit ainsi : « Chez les Étrusques, on dresse des tables somptueuses deux fois par jour et on déploie des tapis bariolés et des coupes argentées en tous genres ; une foule de beaux esclaves y assiste, arborant de magnifiques livrées ». Effectivement, les banquets étrusques jouissaient d’une grande renommée. Les invités, allongés par couples sur de confortables couches, conversaient aimablement entre eux et écoutaient de la musique jouée par des musiciens professionnels expressément engagés. Entre-temps, les domestiques servaient sans attendre les riches mets sur des plats élégamment présentés et versaient des flots de vin dans les calices des commensaux. Les plats variaient suivant la saison et surtout suivant la richesse du maître de maison. De rigueur les plats savoureux à base de carne bouillie ou rôtie, soit de la viande d’élevage, comme le mouton et le porc, soit du gibier, comme le chevreuil et le lièvre. L’épeautre était une constante sur les tables étrusques : on l’utilisait de milles façons, dans les soupes, où on le mélangeait à d’autres céréales, dans des fouaces sans levain ou encore pour la puls, une sorte de polenta très appréciée. Ce n’est peut-être pas un hasard si, aujourd’hui encore, les Toscans sont friands de soupes de céréales et de légumes secs. Pour compléter le repas, des œufs et des fromages, et de très nombreux fruits : figues, prunes, grenades, poires et des fruits secs comme les noisettes, les noix, les châtaignes. Mais attention : le banquet étrusque n’était pas simplement un dîner entre amis. La nourriture, le vin et la compagnie n’étaient souvent que la toile de fond de réunions nécessaires pour prendre des décisions politiques difficiles ou pour nouer des alliances, ainsi que de festivités religieuses.

Populonia au VIe et Ve siècles av. J.-C. La ville à son apogée

Si la recherche archéologique fait des pas de géant, elle n’a toutefois pas encore réussi à définir avec certitude la position et la véritable étendue de la ville de Populonia pendant la période à cheval entre le VI et le Ve siècle av. J.-C. Les fouilles de la Nécropole du Casone et d’autres zones cimétériales de cette période n’indiquent nullement une période de crise. La naissance de nouvelles formes sépulcrales (comme les édicules et les caissons) et la grande richesse des mobiliers reflètent une phase de prospérité. Outre la production du fer, on voit s’épanouir en ville l’Hôtel de la monnaie, la production de céramiques locales, mais surtout la réalisation d’œuvres en bronze. Regardez la merveilleuse grelotière pour chevaux récupérée dans un contexte funèbre de la fin du VIe siècle av. J.-C. : elle ornait le harnais de l’élégant destrier d’un riche aristocrate de Populonia pendant les cérémonies les plus importantes. Imaginez le bruit hypnotisant de cette grelotière pendant que le cheval se déplaçait : pour les Étrusques, le tintement des grelots et clochettes était un excellent moyen pour éloigner le mauvais sort. Toute l’opulence du territoire au Ve siècle av. J.-C. se révèle aussi, dans cette salle, par la présence de vases surprenants importés de Grèce : maintenant, les produits en céramique de Corinthe non sont plus les seuls à attirer le marché étrusque ; les réalisations athéniennes s’imposent en qualité et en quantité. Et c’est précisément d’Athènes que proviennent le grand cratère montrant une scène de banquet, le vase à long col pour onguents – appelé lékythos – décoré d’une élégante figure féminine et d’un cygne et la pelìke représentant la lutte entre Thésée et le Minotaure. Cette dernière forme était habituellement utilisée comme récipient pour liquides, mais, quand elle fut découverte près de la nécropole du Casone à Baratti, elle renfermait les cendres d’une sépulture infantile.

En vol avec Triptolemus

En 1955, l’on découvrit, à l’intérieur de la Nécropole de San Cerbone, une fosse de forme allongée contenant les squelettes de deux chevaux et les éléments métalliques de leur harnachement et d’un char étrusque. La fosse fut initialement interprétée comme une offrande religieuse, car elle semblait ne se rattacher à aucune tombe. Plus d’un demi-siècle après cette découverte, un minutieux travail d’étude et de reconstruction du contexte original, basé sur la documentation de l’époque, a permis de comprendre que la fosse avec le char était en réalité une sorte d’espace de rangement, placé en contrebas d’un tumulus monumental, détruit par les opérations modernes de récupération des scories. Contrairement à ce qu’affirmaient les experts il y a seulement quelques années, le véhicule n’est pas un bige de guerre, mais plutôt un char céleste, véhicule indispensable pour transporter l’âme du défunt vers l’au-delà. Observez les appliques en bronze remontées dans leur emplacement d’origine : les représentations des serpents barbus, symbole commun de renaissance après la mort, et les ailes appliquées à la fiancée rappellent directement la sphère de l’immortalité. En fait, les récits mythologiques antiques mentionnaient souvent le char ailé de Triptolème qui, sous la protection de la déesse Déméter, utilisa cet engin insolite pour enseigner l’agriculture aux Grecs. La partie terminale du timon est couronnée par une tête de jeune bélier, dont les grands yeux en amande devaient être remplis de pierres précieuses. Alors que les parties en bronze figuraient déjà dans la collection du Musée de Piombino, les éléments en fer étaient depuis toujours conservés dans les dépôts du Musée Archéologique National de Florence, où ils furent malheureusement endommagés lors de l’inondation de 1966. D’ailleurs, si vous analysez la boîte d’archives de ce musée, vous pourrez y voir aussi des traces de boue séchée, dernier témoignage de cette terrible tragédie.

L’Hôtel de la monnaie de Populonia entre métaux et pièces

La Populonia du Ve siècle av. J.-C. jouissait d’une très heureuse position géographique, au croisement d’innombrables routes commerciales internationales qui faisaient affluer dans la ville des milliers de marchandises, depuis les ports méditerranéens les plus divers. La zone de Campiglia, comme nous l’avons vu, recelait de nombreux métaux. C’est pourquoi Populonia commença à frapper monnaie beaucoup plus tôt que les autres villes étrusques. La première émission publique en argent remonte à la moitié du Ve siècle av. J.-C. et présente le monstre de la Chimère sur l’avers, sans aucune image sur le revers. Les aureus frappés d’une tête de lion semblent remonter à une période similaire. C’est par contre à une deuxième émission qu’appartiennent la série en argent avec la monstrueuse Gorgone, la célèbre Méduse aux cheveux de serpent, associée à la légende du nom de la ville – POPLUNA – et celles avec le buste d’Athéna ou la tête d’Héraclès. La dernière émission frappée par la ville, datable au IIIe siècle av. J.-C., est réalisée en bronze et montre déjà une forte dépendance par rapport aux pièces et au système pondéral romain. Elle inclut la pièce avec la tête d’Hermès à l’avers, avec, au revers, le bâton ailé avec les serpents ; celle avec la tête casquée d’Athéna et, au revers, son animal sacré, la chouette, et celle avec la tête d’Héraclès et, au revers, sa massue – des pièces portant toutes la légende POPLUNA . Très évocatrice est la série avec la tête d’Héphaïstos et, sur le revers, la tenaille et le marteau, claire référence au dieu patron et au travail des nombreux fondeurs de Populonia. Dans la seconde moitié du IIIe siècle, suite à l’étouffante pression politique de Rome, l’Hôtel de la monnaie étrusque de Populonia ferma ses portes, mais ses pièces continuèrent à circuler dans les poches des habitants jusqu’au début du Ier siècle av. J.-C.

Le mobilier de la tombe à édicule du « petit bronze d’offrant »

La nécropole de San Cerbone, à l’intérieur du Parc Archéologique de Baratti et Populonia, inclut certaines structures – appelées édicules – dont la nature fait encore l’objet d’un vif débat. Comme vous pouvez le voir d’après la maquette exposée ici, la forme rappelle immédiatement celle d’un petit temple, même s’ils furent probablement utilisés, dès le VIe siècle av. J.-C., comme tombes. Celui que l’on appelle l’Édicule du Petit bronze d’offrant se trouvait dans une position stratégique, au croisement de deux axes routiers de la Nécropole. Les matériaux provenant des fouilles de 1957 sont très hétérogènes et couvrent plus de deux siècles d’utilisation. La découverte la plus intéressante est certainement la statuette en bronze, utilisée pour couronner un candélabre et erronément identifiée comme un simple offrant. Compte tenu de sa nudité et de la forme du plat qu’il tient dans sa main, il semblerait qu’il s’agisse en réalité d’un discobole, l’athlète antique qui pratiquait le lancer du disque. Parmi les différents objets découverts dans l’édicule, l’on remarque des fermoirs et des fibules en or et en argent, un calice en céramique ionique et un godet à manche, en bucchero. Tout à fait inhabituelle la découverte d’une cornaline gravée, peut-être le chaton d’une très précieuse bague. La scène est rendue dans ses moindres détails comme une image, malgré les petites dimensions de la pierre : l’homme – dont la légende en étrusque nous apprend qu’il s’agit d’Hercule – tue, en le soulevant de terre, Antée, géant rendu invincible par sa mère Gaïa, la Terre, qui lui rendait ses forces chaque fois qu’il touchait le sol.

Un service à vin étrusque

Devant vous, de nombreux exemplaires de ce que le marché méditerranéen pouvait offrir de mieux entre le VI et le IVe siècles av. J.-C. Les objets proviennent de certains mobiliers funéraires du territoire et forment ce que nous pourrions définir aujourd’hui comme le nécessaire pour la consommation de vin, un service entier réalisé dans différents matériaux. La présence de ces objets à l’intérieur des tombes de Populonia remplit une fonction commémorative particulière : ils rappellent le défunt comme un personnage de haut rang, qui organisait des banquets et mettait son garde-manger à la disposition des commensaux – ses pairs – pour consolider les liens sociaux. Toutefois, l’homme d’aujourd’hui aurait du mal à reconnaître le vin étrusque comme un vin véritable, tant il était différent des breuvages actuels. La boisson préférée des princes était très dense, fortement alcoolisée et généralement aromatisée. La règle que les Étrusques devaient nécessairement respecter pour ne pas être considérés comme des barbares consistait à y ajouter plusieurs parties d’eau. Il existait certainement des indications générales sur les doses à respecter, mais à la fin c’était le symposiarque – c’est-à-dire l’homme qui gérait les phases du banquet – qui en décrétait les quantités. Imaginez la scène : le serviteur entre dans la salle en portant deux grands récipients, le cratère orné d’une scène de symposium et le stémnos en métal. Au moyen d’une louche dite simpùlum, il puise l’eau à mélanger au vin selon les prescriptions fournies et, suivant la qualité du mix, ajoute du miel, des herbes aromatiques et même une touche de fromage. Il transfère la précieuse boisson ainsi préparée dans des brocs dits pelìkai et oinòchoai, non sans l’avoir d’abord filtrée avec une passoire en bronze. Acte final, le plus agréable, la libation, dans le joli calice appelé kylix. Ce n’était certes pas une tâche facile que celle du serviteur !

La Populonia hellénistique et la nécropole des grottes

Populonia continua sans interruption à prospérer grâce au travail du fer de l’île d’Elbe et à sa position stratégique sur les routes tyrrhéniennes. Entre le IVe et le IIIe siècles av. J.-C., la ville comptait des milliers d’habitants et pouvait certainement figurer parmi les plus grandes villes de la péninsule italienne. Les fouilles – qui en 1997 intéressèrent la Nécropole des Grottes – confirment cette grande phase de prospérité, révélant l’existence d’une extraordinaire série de tombes en chambre, creusées dans une ancienne carrière locale de calcarénite, et des dizaines d’autres fosses. Malheureusement, comme souvent, la plupart des sépultures avaient déjà été pillées, mais on découvrit avec une grande surprise que celle appelée Tombe 14, dont vous voyez ici une reconstruction à l’échelle réelle, était encore scellée. Si elle présentait l’aspect des autres tombes familiales qui abritaient des sépultures multiples, les archéologues retrouvèrent à l’intérieur, sur le banc central, les restes incinérés d’une seule jeune femme, avec une boucle d’oreille posée sur les cendres. Le merveilleux mobilier comprenait des objets utilisés pour les obsèques de la jeune fille, ainsi que de la vaisselle pour le banquet : une amphore pour les lavages sacrés, une patère, des plats pour les offrandes de nourriture, des coupes, deux candélabres en plomb. L’objet qui a le plus suscité l’intérêt des experts est peut-être le plus discret : sur le banc gauche, isolé du reste du mobilier comme pour le mettre en évidence, un broc achrome appelé làgynos. Il indique que la défunte devait être une dévote du culte de Dionysos, qui prévoyait une abondante consommation de vin pendant les cérémonies qui lui étaient dédiées. Maintenant, regardez la vidéo de la découverte de la tombe intacte, pour revivre l’émotion des archéologues qui la remirent au jour.

Trésors et épaves antiques

Populonia et son territoire se trouvaient – entre le IIIe et le Ier siècles av. J.-C. – au centre d’un dense réseau de routes commerciales. Du nord au sud, des milliers de navires marchands sillonnaient les mers pour échanger des marchandises précieuses et répondre aux demandes toujours plus exigeantes du marché. À proximité du golfe de Baratti, plus précisément dans les eaux du Pozzino, les archéologues sous-marins ont ramené partiellement à la lumière le chargement d’une épave ayant coulé entre 140 et 120 av. J.-C. Parmi les marchandises récupérées dans ce malheureux navire, des dizaines d’amphores à vin provenant de l’île de Rhodes et de Campanie, des vitres réalisées dans la zone syro-palestinienne, de la céramique athénienne, des brocs chypriotes, des lampes d’Asie Mineure et de la vaisselle en étain probablement importées de Campanie. L’étude de l’origine du chargement laisse penser que le navire pouvait être parti des côtes palestiniennes en direction de Chypre pour s’arrêter ensuite à Délos, gros port de la mer Égée, où il récupéra les marchandises grecques pour arriver enfin le long des côtes italiennes. Toutefois, on ne peut exclure, vu la quantité d’articles produits en Campanie, que le navire ait chargé toutes les marchandises à Pozzuoli, authentique hub de l’antiquité où confluaient les produits de toute la Méditerranée. La présence à bord de lingots de plomb ferait penser que le navire ait coulé après sa halte près du port de Populonia, dont l’intérieur des terres recelait le précieux métal. Les fouilles ont même permis de récupérer d’intéressants objets d’équipage : une sonde pour calculer la profondeur des fonds marins, la main d’une statuette religieuse pour la dévotion des marins, un service de cantine et aussi des restes de nourriture, tels que des coquilles de noix. Ici, vous pouvez admirer aussi des restes du bordé du navire, parfaitement conservé grâce à l’action protectrice des racines des posidonies.

Le bagage d'un médecin

Souvent les embarcations fournissaient aussi le « service passagers », comme on dit aujourd’hui : les riches aristocrates ne possédaient bien sûr pas de yacht personnel et devaient nécessairement embarquer sur les cargos pour pouvoir atteindre leurs destinations. Les archéologues ont découvert qu’à bord du navire naufragé dans la baie du Pozzino il y avait un médecin. Chose surprenante, on a pu récupérer un instrument chirurgical en fer et une ventouse. En raison de sa forme bizarre, cette coupe en bronze portait le nom de cucurbìtula, « petite courge ». Les médecins de l’époque romaine en réchauffaient les bords, qui étaient en bronze, et l’appliquaient sur les parties douloureuses du patient, comme on le fait aujourd’hui avec le cupping. Dans les cas les plus graves, la ventouse servait aussi à effectuer des saignées. Cela n’est pas surprenant : les Romains croyaient fermement que certains maux pouvaient être « aspirés » hors du corps, éliminant ainsi les humeurs nocives. Appartenaient aussi au bagage du médecin 136 flacons réalisés en bois, contenus dans des boîtes cylindriques plus grandes. À l’intérieur, bien scellés, de petits disques plats de couleur grise qui, une fois analysés, ont révélé la présence de composés du zinc, de graisse animale, de résine et d’huile végétale : exactement la recette que Pline l’Ancien indiquait comme panacée pour les infestions oculaires. Un collyre d’il y a plus de deux mille ans !

L'arrivée de Rome dans le territoire de Populonia

Au IIIe siècle av. J.-C., Populonia fut incluse dans la République romaine. Les historiens antiques ne disant rien à ce sujet, on ne sait pas exactement comment ce passage s’effectua : par une transition en souplesse ou par une véritable conquête militaire. Les recherches archéologiques sont encore en cours et pourraient révéler d’ici peu la vérité. Les sources, toutefois, accordent à notre territoire un rôle de tout premier plan dans la fourniture, à l’armée romaine de Scipion, du fer nécessaire pour vaincre Carthage pendant la deuxième guerre punique. Entre le IIIe et le Ier siècles av. J.-C., Populonia est un centre productif et raffiné. L’Acropole, la ville haute, voit s’édifier des temples, des routes, des thermes et des domus. Les maisons des riches patriciens et les espaces publics s’ornent de colonnes, d’enduits et de précieux pavements. Ici, dans la salle, vous pouvez admirer deux des plus belles mosaïques découvertes justement à l’Acropole et datées entre la fin du IIe et le Ier siècle av. J.-C. La mosaïque montrant une perspective de cubes est un chef-d’œuvre d’art romain qui s’accorderait certainement avec une collection d’art moderne. Elle fut découverte, effondrée, mais presque intacte, à la base de l’édifice des Loggias, près de l’Acropole de Populonia, et décorait le sol d’une galerie servant de belvédère. Par une savante utilisation de roches locales telles que des marbres, des calcaires, des jaspes, et d’une terre cuite peinte pour la bande rouge, l’artisan a réussi à créer une vraie illusion d’optique, avec un effet de perspective digne d’Escher ! La mosaïque à fond marin revendique en revanche une histoire bien plus tourmentée. Elle fut découverte par hasard en 1842 à l’intérieur d’un des deux hexaèdres jumeaux proches des thermes publics récemment excavés sur la zone au-dessus des Loggias. Le très beau sol formé de mollusques, crustacés et poissons a malheureusement été enlevé et a connu plusieurs propriétaires. Pendant l’un de ces nombreux transferts, il y eut un accident de la route et il se brisa en de nombreux morceaux. On recomposa ensuite la mosaïque en utilisant des morceaux d’origine placés dans leur position initiale, des morceaux d’origine placés au hasard et même des morceaux reconstruits. Ce « puzzle antique » fut intercepté et racheté par l’État italien alors qu’il avait été mis en vente par une célèbre salle des ventes de Londres, en 1995. Dans la portion inférieure, certainement d’origine, l’on peut remarquer (il faut pour cela regarder à l’envers le point d’observation) le motif pour lequel un anonyme mécène d’il y a plus de deux mille ans en finança la difficile réalisation : un bateau avec trois personnes à bord est renversé par une vague gigantesque. Le coquillage blanc, exploitant le renversement optique, devient une colombe et semble survoler l’embarcation en difficulté. D’après les archéologues, il peut s’agir d’un ex-voto à Venere Euploia, la protectrice de la navigation, justement symbolisée par son animal sacré : la colombe.

L'abandon de Populonia à l'époque impériale. Le trésor de Rimigliano

À l’époque romaine, l’opulence de Populonia – en tant que centre urbain uni – ne dure guère. Avec l’arrivée des premiers empereurs, la ville est déjà presque entièrement abandonnée. Le témoignage du célèbre géographe Strabon décrit une situation de désolant abandon pour l’Acropole de Populonia dès les premières années du Ier siècle de notre ère : « ce n’est qu’un petit centre totalement abandonné, à l’exception des temples et de quelques constructions. » La recherche archéologique a effectivement confirmé la version de Strabon pour l’agglomération principale, mais a démontré, dans le même temps, la naissance, dès l’époque d’Auguste, de villas et d’agglomérations situées sur la côte et le long des principaux axes routiers. À Poggio del Molino, par exemple, près du secteur nord du golfe de Baratti, il y aura, au Ier siècle de notre ère, une ferme, destinée à la production du précieux gàrum, qui sera ensuite transformée – après une profonde rénovation au siècle suivant – en une villa maritime d’élite. À Vignale aussi, vers la fin de l’époque républicaine, d’importantes structures furent édifiées pour former, le long de la voie romaine Aemilia Scauri , une villa destinée à la production agricole qui assurait des services accessoires de mànsio, c’est-à-dire une station de poste pour les nécessités des voyageurs. Et c’est précisément à cette période que les archéologues font remonter la perte fortuite du trésor de Rimigliano. Il s’agit d’un amas concrétionné d’environ 3600 pièces retrouvées par hasard par un baigneur sur les plages de San Vincenzo. Pour ne pas perdre la conformation originale de la concrétion, organisée en petites piles, on a démonté seulement 10% environ du total et aujourd’hui l’amas tout entier repose dans un aquarium spécialement conçu pour lui assurer une conservation optimale. Les pièces sont principalement des antoniniens, des pièces d’argent introduites par l’empereur Caracalla, mais les émissions les plus récentes sont attribuables à Gallien, qui régna à Rome entre 259 et 268 de notre ère. On ne sait pas avec certitude à qui appartenait cet authentique patrimoine numismatique. Certes, le trésor de Rimigliano pourrait être de l’argent destiné à la solde des légionnaires envoyés en Gaule au IIIe siècle de notre ère, mais il est plus probable qu’il appartenait à un malchanceux (mais riche) commerçant qui coula avec son bateau sur les côtes situées en face de Rimigliano.

Vagabonder sur la Méditerranée : circulation des marchandises à l’époque impériale

Les fonds marins de Baratti ont restitué des centaines et des centaines de récipients de transport qui témoignent sans aucun doute de l’importance des commerces à l’époque romaine et de la vitalité de l’escale de Populonia. En fait, le géographe Strabon, même s’il souligne la désolation de la ville à l’époque impériale, confirme que le port en tant que tel fourmillait d’activité. Découverte plutôt commune, l’amphore renferme en réalité un monde d’informations et les archéologues en étudient la forme et la diffusion pour décrypter les routes commerciales ramifiées de l’époque. Nous découvrons ainsi que le vin de l’Italie tyrrhénienne était transporté, par exemple, par les amphores dites gréco-italiques entre le III et le IIe siècle av. J.-C., par la Dressel 1 à partir du Ier siècle av. J.-C. et par celle qui, pendant tout le 1er siècle de notre ère, la remplaça : la Dressel 2/4. Sont également très répandus les récipients provenant d’Espagne (formes Beltran I et II B), qui contenaient du gàrum, sauce très appréciée de poisson et d’abats fermentée au soleil, et même d’Afrique pour le commerce de l’huile d’olive entre le IIIe et le IVe siècles de notre ère. Après avoir rempli les récipients, on les fermait de différentes manières. Des disques de terre cuite assuraient souvent la fermeture hermétique des amphores d’huile, tandis que les amphores à vin avaient généralement un bouchon de liège. Un autre système de fermeture prévoyait d’encastrer un anforisco, petite amphore pleine, à l’intérieur du col. Le transport des marchandises se faisait principalement par mer, beaucoup plus rapide et économique que le transport terrestre, et les amphores représentaient toujours la plus grande partie du chargement. Les « poignées », que l’on appelle des anses, servaient à assurer une prise solide, tandis que l’extrémité en pointe permettait de les planter dans la couche de sable qui couvrait le fond de la soute, mais permettaient aussi de les bloquer en rangées bien alignées et de maximiser le chargement des embarcations dans le peu d’espace à disposition. Il y a même des inscriptions peintes, dénommées tituli picti, qui, placées généralement sur le col et sur la panse, indiquaient la marchandise transportée, la provenance, le poids et l’éventuel destinataire. Bref, des étiquettes remontant à des milliers d’années !

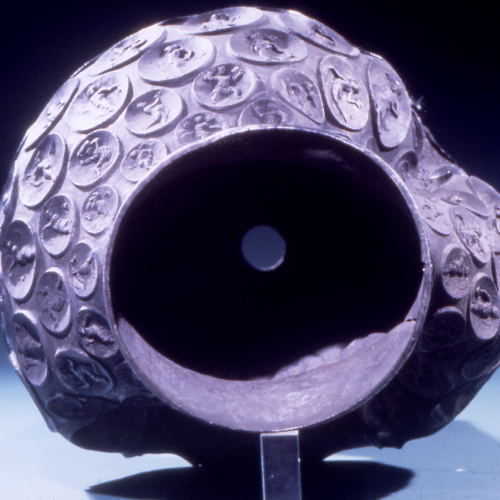

L'amphore d'argent de Baratti, histoire d'une découverte

Nous voici arrivés au chef-d’œuvre symbole du musée : l’amphore d’argent de Baratti. On a peine à y croire, mais la découverte de cet objet extraordinaire se fit tout à fait par hasard. C’était au printemps, en mars 1968, quand, à bord de son embarcation « La Bella Michelina », le pêcheur Gaetano Graniero ramena des eaux du golfe de Baratti, enchevêtré dans ses filets, un objet bizarre, semblable à un seau déformé et recouvert d’incrustations marines. Ne reconnaissant pas immédiatement la valeur de cet étrange récipient rouillé, ses marins en firent cadeau à quelqu’un qui, certainement plus expert, avait flairé des gains faciles. Ayant su cela, la femme de Gaetano décida de récupérer l’amphore et la ramena chez elle. Mère de neuf enfants, elle raconta par la suite : « Même si elle était toute sale, elle me plaisait et je voulais la garder chez nous. Je l’ai mise sous le berceau de ma dernière-née ». Assurément, ni les époux Graniero, ni l’équipage n’étaient au courant de ce que disait la loi, car ils n’informèrent pas tout de suite les autorités compétentes. En effet, même à cette époque, la loi disait que les objets découverts par hasard et présentant un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethnographique appartenaient à l’État. Un de leurs amis écrivit, en leur nom, au président de la République de l’époque, Giuseppe Saragat, l’informant de la découverte de Gaetano et de son intention de lui en faire don. Naturellement, la famille espérait recevoir une récompense, mais, au lieu de cela, comme il n’avait pas informé les autorités, le pêcheur risquait d’être accusé de vol. Cinq jours plus tard, en effet, la police entra chez les Graniero et confisqua l’amphore. Après des mois de problèmes judiciaires, le tribunal repoussa l’accusation de vol à l’encontre du pêcheur, étant donné que celui-ci avait communiqué sa découverte à la plus haute fonction de l’État, recevant ainsi une récompense de deux millions de lires. Grâce à une restauration soignée, le « seau rouillé » est aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux trésors archéologiques de l’art de l’Antiquité tardive.

L'amphore d'argent de Baratti, symbole d'un monde qui ne veut pas mourir

L’amphore de Baratti est un objet unique, aux caractéristiques exceptionnelles : réalisée en argent presque pur, elle pèse 7,5 kilos, mesure 61 centimètres de haut et pouvait contenir jusqu’à 22 litres, probablement du vin. Les traces de soudure à l’épaule et à la base du col indiquent qu’à l’origine elle devait avoir deux anses. On ne connaît que deux autres exemplaires en argent ayant une forme semblable à l’amphore de Baratti, même s’ils sont plus petits que celle-ci : une amphore provenant de Moldavie et maintenant conservée à Saint-Pétersbourg et l’autre appartenant au « trésor de Sevso ». La forme du vase, analogue à des produits de la Méditerranée orientale, semble indiquer qu’elle proviendrait des ateliers d’Antioche, en Syrie, ou des boutiques d’argentiers de la zone danubienne. La décoration de notre amphore, toutefois, est beaucoup plus complexe et inégalée : 132 clipeus ou médaillons de forme ovale couvrent la surface du vase, montrant des figures réalisées en relief dans les moindres détails. Aujourd’hui encore, des milliers d’années après sa réalisation, nous réussissons à en comprendre le thème : en haut, sur le col, douze bustes représentant les dieux Mithra et Attis qui se font face deux à deux, répartis sur deux rangées, avec une allusion aux mois ou aux signes du Zodiaque ; quatre autres couples de bustes analogues décorent sur une seule rangée la base du col et reproposent les rythmes des saisons. Dans le corps central, sept rangées définissent un cortège ouvert par des enfants qui jouent des instruments de musique ou dansent parmi des ménades, des satyres et des corybantes. Au centre, formidable séquence de divinités païennes, chacune avec ses attributs fondamentaux, aussi nettes que des diapositives : tout à fait reconnaissables, notamment, Kronos, Zeus, Cybèle, Dionysos, Apollon et Aphrodite. Sous les dieux, de nouveau le cortège dionysiaque et, encore plus bas, des danseurs festifs. Sur le pied de l’amphore, le récit en images du mythe d’Éros et Psyché. Comme dans un film, les figures se suivent en tourbillonnant, voltigent, avancent en participant au joyeux et bruyant cortège. L’amphore est datée de la fin du IVe siècle de notre ère. Le grand empire romain traversait alors une phase de profonds changements. Le paganisme devenait, d’une année sur l’autre, toujours plus minoritaire, les divinités représentées dans l’amphore se trouvant ainsi négligées en faveur de la nouvelle religion, très active : le christianisme. En 380 de notre ère, l’empereur Théodose promulgua l’Édit de Thessalonique, qui proclamait le Christianisme religion officielle du Saint Empire romain, condamnant ainsi implicitement le culte des religions païennes. L’amphore de Baratti décrit bien un monde qui ne veut pas mourir, ancré au passé, qui voit encore dans le polythéisme classique un solide point de référence, mais qui n’en est pas moins condamné à disparaître.

La fin de la ville antique

En novembre 415, quelques années seulement après l’invasion des Wisigoths, le poète Rutilius Namatianus, aristocrate romain d’origine gauloise en voyage par mer depuis Rome vers ses possessions dévastées par les Vandales, fit escale à Baratti et sut dépeindre les ruines de Populonia, avec la mélancolie consciente et déchirante de celui qui assiste à l’effondrement de son monde et des valeurs en lesquelles il croit : « On ne reconnaît plus les monuments de l’époque passée, le temps vorace a consommé d’immenses édifices. Il ne reste que des traces au milieu des vestiges, des toits ensevelis sous les ruines. Ne nous indignons pas si les corps se désagrègent, car les villes aussi peuvent mourir. » Néanmoins, Populonia conserva pendant quelque temps encore son rôle de centre urbain et, à partir de la fin du Ve siècle, devint siège du diocèse. Les vicissitudes de saint Cerbonius, évêque de Populonia en lutte contre le roi goth Totila, marquent le dernier chapitre de la ville antique : peu de temps plus tard, également pour échapper aux incursions en provenance de la mer, le diocèse sera déplacé à Massa Marittima et il ne restera longtemps, de l’antique Populonia, que le nom, alors que sur la zone de la ville antique, désormais en ruine, se dressera un château destiné à surveiller sur le golfe et le port, dénommé Portus Baratori. Populonia tomba entre les mains des Lombards vers 580. Les informations sur la zone se firent toujours plus rares et les quelques données archéologiques de cette période ne permettent pas de compléter un cadre historique déjà très incertain. Le port devait quand même assurer une certaine activité mercantile : une chronique du début du IXe siècle décrit en effet un assaut de pirates sarrasins repoussé par une quarantaine de défenseurs. Mais rapidement, sous l’égide de Pise, c’est Piombino qui devint le centre politique et économique.

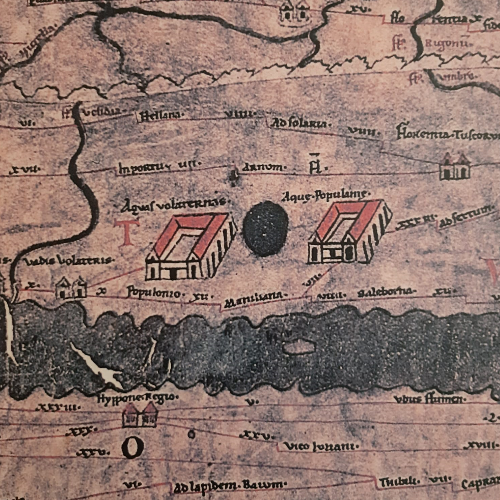

Le territoire au Moyen Âge

C’est aux comtes della Gherardesca et, là encore, à la richesse des ressources minières du territoire que l’on doit, vers l’an Mil, le développement, au cœur de bassin minier de la zone de Campiglia, du village fortifié de Rocca San Silvestro, qui accueille la main-d’œuvre chargée des différentes phases d’extraction et de travail du métal, ensuite revendu aux grandes puissances marchandes, d’abord Lucques, puis Pise. L’histoire de ce territoire du moyen-âge à nos jours n’est racontée qu’à travers des panneaux illustratifs, mais vous pouvez découvrir l’histoire du château en visitant le parc archéo-minier du même nom et le petit musée où sont conservés les pièces archéologiques provenant des fouilles du village. Le cœur de l’économie se déplace donc de la zone de l’antique Populonia aux nouveaux centres apparus à l’intérieur des terres, à Campiglia et Massa Marittima, alors que, non loin de la ville antique, sur le promontoire, se dressera le monastère bénédictin de San Quirico, site de grande importance pour la redéfinition des agglomérations et de la géographie du pouvoir pendant cette période ; le monastère peut aujourd’hui être visité le long des parcours du parc archéologique de Baratti et Populonia. La production de fer est gérée par Pise, pour le compte de laquelle travaillent des forgerons itinérants, des groupes d’ouvriers spécialisés qui se déplacent là où se trouvent les matières premières nécessaires, pour produire sur place un fer semi-fini de bonne qualité. Mais avec la crise de la puissance politique de Pise, à la fin du XIIIe siècle, ce système de production connaît lui aussi une période de difficulté. Pendant le siècle suivant, les luttes politiques intestines, la crise démographique, la profonde récession ralentissent la production minière et l’expansion économique de cette région, où s’étend la dégradation hydrographique, avec la progression des bois et des marécages.

L’âge moderne et la redécouverte du patrimoine archéologique

L’État de Piombino, constitué en 1399 sous les Appiani, comprenait la ville maritime de Piombino, les châteaux de Populonia, Suvereto, Scarlino et Buriano et l’île d’Elbe. Malgré quelques moments de relative prospérité politique et économique, le désordre hydrographique général, avec l’avancée subséquente des bois, des marécages et du paludisme, dura jusqu’aux premières décennies du XIXe siècle. Ce n’est que sous le gouvernement français (de courte durée) d’Élise Bonaparte et Felice Baciocchi, puis du grand-duc de Toscane Léopold II, auquel la principauté de Piombino fut assignée à la chute de Napoléon, que se posa concrètement le problème de la bonification, qui intéressa aussi les gouvernements en place à partir de l’Unité d’Italie jusqu’à une grande partie du XXe siècle. Du reste, le XXe siècle vit aussi se développer de nouvelles initiatives liées au développement de la sidérurgie. On commença à récupérer, à Baratti, les scories ferreuses étrusques, encore riches en minerai. Les travaux massifs de déblaiement, entrepris sur échelle industrielle après la première guerre mondiale et conclus en 1959, permirent la découverte de la plupart des monuments étrusques qui aujourd’hui encore constituent le Parc Archéologique de Baratti et Populonia. Effectués également au moyen d’engins mécaniques, ils ont toutefois provoqué aussi des dommages irréparables au patrimoine archéologique : seule la surveillance compétente, l’enregistrement attentif des données et l’incessante activité et le dévouement d’Antonio Minto, d’abord fonctionnaire, puis surintendant aux Antiquités d’Étrurie, ont permis la survie de nombreuses informations. Ce musée lui est dédié.

La collection Mascìa

Vous avez devant vous certaines des pièces les plus belles et significatives provenant de la Collection Mascìa et aujourd’hui restituées au public, par leur exposition au Musée Archéologique du Territoire de Piombino. Comme beaucoup d’autres jeunes de cet endroit, Salvatore Mascìa ramassait et admirait les innombrables fragments et petits éléments disséminés sur la plage de Baratti. Stimulé par ces découvertes, il se passionna de plus en plus pour notre passé commun et l’archéologie, employant son énergie et ses ressources à l’acquisition de vases, ustensiles et autres biens, jusqu’à réunir une collection de plus de 200 pièces. Pendant de nombreuses années, la résidence florentine de Mascìa put jouir d’un ameublement singulier et précieux : en parcourant seulement quelques mètres, ses hôtes pouvaient admirer des milliers d’années d’histoire humaine condensés dans des statuettes égyptiennes, des vases étrusques et grecs et même des bracelets en bronze. Se demander qui pouvait avoir produit et utilisé ces objets devait être un délicieux passe-temps pour ceux qui avaient la chance d’entrer dans cette demeure. Mais c’était un privilège réservé à peu de personnes. Renonçant à la gestion privée, Mascìa décida, entre 2015 et 2016, de faire don au Musée de 83 exemplaires de sa précieuse collection archéologique. La collection représente un ensemble hétérogène de pièces très bien conservées et, dans de nombreux cas, d’excellente qualité artistique. Les éléments donnés au Musée permettent d’appréhender parfaitement non seulement le savoir-faire des artisans, mais aussi les caractères stylistiques particuliers des civilisations qui les ont produites. Ils couvrent plus de 700 ans d’histoire humaine et proviennent des villes les plus riches du bassin méditerranéen antique. L’exposition a été organisée par sections thématiques : en haut à gauche, vous pouvez observer les objets utilisés dans l’antiquité pour les soins du corps et la cosmétiques ; immédiatement en-dessous, les exemplaires représentant des animaux et des monstres, comme des sirènes et des sphynx. Les autres vitrines abritent la grande variété d’objets servant à la consommation de vin dans l’antiquité. En formant sa collection d’antiquités, Salvatore Mascìa y inséra aussi 5 statuettes de petites dimensions, entre 9 et 13 cm. Ce sont d’énigmatiques figures humaines, les mains croisées sur la poitrine, que les Égyptiens déposaient, souvent en grande quantité, à l’intérieur des tombes des pharaons et des membres les plus riches de la société. Comme on le sait, la conception égyptienne de la vie ultraterrestre se basait sur la conviction que, après la mort, toutes les activités quotidiennes se poursuivaient. Cela étant, ceux qui pouvaient se le permettre ne voulaient certainement pas courir le risque de s’abaisser à faire des travaux modestes dans l’au-delà et commandaient donc des statuettes de « remplaçants » qui les serviraient pour l’éternité. Certains des exemplaires de la collection Mascìa montrent d’ailleurs des attributs typiquement liés au travail : la pioche et le sac.