Itinerario

Necropoli delle Grotte

Introduzione

Benvenuti nel Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Populonia era l’unica città Etrusca costruita sul mare, posizione che contribuì allo sviluppo del porto facendolo diventare un crocevia mediterraneo strategico, un luogo di commerci e traffici marittimi ed uno scalo quasi obbligato per tutte le navi che viaggiavano nel mar Mediterraneo. L’ antica Populonia era divisa in due nuclei distinti: la città alta, l’acropoli, con i suoi edifici pubblici e religiosi, cioè il cuore della città antica, e la città bassa, centrata intorno al porto e al quartiere industriale dove venivano prodotti i metalli, il rame proveniente dalle miniere del Campigliese e il ferro dell’ isola d’ Elba. La lavorazione del ferro inizia a Populonia durante la seconda metà del VI secolo a. C. Precedentemente, l’ ematite, ossido di ferro, veniva sicuramente lavorata sull’ isola d’Elba. Non a caso, nell’ antichità l’Elba veniva chiamata “la fumosa” a causa dell’enorme quantità di fumo che si sprigionava dai forni. A un certo però, non fu più possibile produrre ferro sull’ isola perché gli Etruschi avevano tagliato tutto quello che era possibile bruciare, non hanno più combustibile a disposizione, l’ Elba è stata interamente disboscata, quindi, una volta estratta l’ematite, viene caricata sulle navi e trasportata nel golfo di Baratti dove ci sono i boschi per ricavare il carbone da bruciare. Con il passare dei secoli, cumuli di scorie ferrose, gli scarti della lavorazione del ferro, vanno a ricoprire l’ area del golfo e anche l’antica necropoli etrusca di San Cerbone. Le classi più povere sono state sicuramente seppellite nei cumuli di scorie mentre le classi aristocratiche di IV-III secolo a.C. scelgono una nuova area di sepoltura riutilizzando le vecchie cave di pietra panchina oramai abbandonate. Le tombe ipogee vengono quindi scavate negli antichi fronti di cava e nasce così la necropoli delle grotte. Partendo dal centro visita, la Via delle Cave è segnalata da cartelli rossi ed inizia oltre il Centro di Archeologia Sperimentale all’ingresso del bosco.

La tomba delle protome e la cava piccola

Tre tombe sono allineate a fianco della cava. Il dròmos, corridoio di accesso, è scavato nella pietra panchina e conduce alla camera di sepoltura. Si tratta di tombe ipogee utilizzate dal IV al II secolo a. C. ritrovate già saccheggiate. In una di esse, purtroppo, l’accesso è interdetto per motivi di sicurezza, è presente una curiosa decorazione, il volto di una donna, una pròtome, scolpita nella roccia. E’ l’unica traccia di scultura ritrovata nelle tombe di Populonia, una rozza testa femminile che uno scultore sconosciuto non riuscì a terminare. Potete vedere questa pròtome sul pannello che si trova di fronte alle 3 tombe. Questi ipogei erano tombe di famiglie, quindi utilizzate per seppellire più membri di una stessa famiglia. Le tombe però erano accuratamente nascoste: gli ingressi erano chiusi con blocchi di pietra panchina e il corridoio di accesso era riempito di terra e sassi, quindi per ogni nuova sepoltura, dovevano svuotare il dròmos, aprire la porta, procedere alla deposizione del defunto e richiudere il tutto. Probabilmente, l’intenzione era quella di proteggere la camera con le ricchezze del defunto dai saccheggi che avvenivano anche nell’ antichità. Sulla destra delle tombe, appare invece una parete di pietra panchina a formare un semicerchio dove sono ben visibili le tracce degli scavi etruschi ed i segni dell’erosione causata dall’azione dell’acqua e del vento. Notare la stratificazione della roccia, strati di sabbie che si sono depositati e cementati.

Il belvedere

Dal belvedere, si può ammirare un panorama mozzafiato: la parete di pietra panchina con le sue tombe scavate, il bellissimo golfo di Baratti e alzando lo sguardo tutta la Val di Cornia con San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e in lontananza, il golfo di Follonica. Riuscite a vedere le grandi cave bianche di calcare? Questa è Campiglia Marittima, dove, fin dall’antichità e per molti secoli, gli uomini hanno estratto minerali di rame e piombo argentifero.

Meeting Point

Lo scavo archeologico della necropoli delle grotte si è svolto in due tempi: il primo scavo risale alla fine degli anni 70, periodo in cui sono state scoperte le tombe dipinte. Successivamente, lo scavo riprende nel 1997 ed è in questo periodo che viene scoperta l’ area che potete ammirare davanti a voi, scavo che si è concluso a maggio del 1998. La necropoli delle grotte è aperta al pubblico da luglio del 1998. Questo sito archeologico è stato frequentato dagli Etruschi in due periodi diversi; in un primo momento, VII-V secolo a. C., quest’ area era una cava. Gli Etruschi estraevano blocchi di calcarenite detta “ panchina di mare”,una roccia sedimentaria utilizzata come materiale da costruzione, infatti le tombe della necropoli di San Cerbone sono state costruite proprio con questa pietra. L’impiego della calcarenite come materiale da costruzione continuerà anche nelle epoche successive, trovando impiego non solo nell’architettura funeraria ma anche nella costruzione delle mura e degli edifici più importanti della città. I blocchi di calcarenite, insieme a pietre e lastre di macigno, saranno impiegati anche per l’intervento di monumentalizzazione dell’acropoli in età romana. Insieme all’area delle Grotte anche l’area di Buche delle Fate fu utilizzata come bacino di estrazione della pietra panchina. Successivamente, a partire dal IV secolo a.C., quest’area diventa una necropoli, quando l’area di San Cerbone e del Casòne viene abbandonata come area di sepoltura in favore della produzione siderurgica. Gli Etruschi scavarono le loro tombe nelle antiche cave ormai abbandonate. Intagliarono nella roccia le camere nelle quali seppellire i defunti. Si tratta di tombe ipogee con una camera di sepoltura quadrangolare e al suo interno, tre letti funebri intagliati nella roccia per la deposizione dei defunti.

Cava

Guardando la cava, si nota che è stata abbandonata quando era ancora in corso di sfruttamento, infatti, la presenza dei blocchi intagliati e pronti per l’ estrazione fa pensare ad un abbandono repentino dell’area. Al momento non sappiamo esattamente a quando risale l’ abbandono né conosciamo il motivo di quest’ abbandono. Non sono mai stati ritrovati dagli archeologi gli attrezzi usati dai cavatori ma durante la campagna di scavo del 1997/98, sono state trovate numerose tracce lasciate dagli attrezzi sulle pareti rocciose. Quindi dallo studio di queste tracce, gli archeologi sono riusciti a capire quali fossero gli attrezzi utilizzati. Si tratta di picconi, cunei e scalpelli, uno scalpello a punta fine ed uno scalpello a punta larga. Per estrarre i blocchi, scavavano un solco con il piccone intorno al blocco da estrarre in modo da intagliarlo, poi con l’ uso di cunei che venivano piazzati alla base del blocco, facevano leva in modo da distaccare il blocco del letto di cava. Essendo la pietra panchina una roccia sedimentaria costituita da strati di granelli di sabbia che si sono depositati e cementati, per estrarre i blocchi, andavano a seguire la stratificazione della roccia. In questo modo il blocco si distaccava facilmente, senza rompersi. Da notare l’andamento del fronte di cava che va proprio a seguire la stratificazione della roccia. Una volta estratti i blocchi, con un sistema ad argano, venivano alzati e caricati sui carri per essere poi trasportati verso i cantieri. Considerate che prima dello scavo, quest’area era completamente coperta da una sorta di riempimento, materiale di risulta dall’ attività estrattiva cioè pezzetti di pietra panchina misti a terra . Questo riempimento è stato soltanto in parte asportato. Infatti sappiamo dai carotaggi effettuati davanti alla cava, che il riempimento prosegue per altri 5 metri. Questo significa che sicuramente la cava è molto più profonda. Addirittura, davanti alla necropoli, sappiamo che il riempimento prosegue per altri 8 metri, quindi anche in questo caso, c’è ancora molto da scavare. Guardando in direzione della cava, lateralmente, si vede chiaramente che la cava prosegue sia a destra che a sinistra, è semplicemente coperta dalla vegetazione. Tutto ciò per farvi capire che quello che vediamo è probabilmente una piccola parte di un fronte di cava che si sviluppa per centinaia di metri nel bosco.

Tombe nella cava

Di fronte alla cava, sepolte da materiale di riempimento, sono state scoperte sette tombe a fossa e tre a sarcofago. Uno di questi sarcofagi è ancora visibile. Si tratta con molta probabilità della sepoltura di un bambino perché all’ interno sono stati ritrovati degli astràgali, cioè delle ossa animali utilizzate per giocare, un passatempo simile al gioco dei dadi. In una delle tombe a fossa, invece, sono stati trovati i resti di un uomo vissuto circa 2400 anni fa e morto intorno ai 40/45 anni. Era alto circa 1,65 metro e aveva una corporatura robusta. I suoi denti erano molto consumati, forse gli servivano durante la sua attività lavorativa come una sorta di terza mano. Si nutriva prevalentemente di carne e mangiava pochi cereali. Quest’uomo morì di cancro che colpì in origine i polmoni e si diffuse alle ossa del tronco e degli arti, malattia sicuramente dovuta all’ assorbimento dei fumi dell’ attività metallurgica.

La Necropoli

Guardando la parete rocciosa potete subito notare i numerosi segni lasciati dagli scalpelli utilizzati probabilmente per uniformare la parete. Ogni apertura corrisponde ad una tomba a camera. Le camere erano sicuramente chiuse con blocchi di pietra panchina. In ogni camera, ci sono tre letti funebri scavati nella roccia per la deposizione dei defunti. Purtroppo negli anni 60 del secolo scorso, queste tombe sono state quasi tutte saccheggiate. Sulla destra, si nota ancora una parte del tunnel scavato dai tombaroli per raggiungere il primo livello della necropoli ed aprire le camere funerarie. Soltanto la cosiddetta Tomba 14 si è salvata dai saccheggi perché, più bassa rispetto alle altre. Sulla parete, sono inoltre presenti due iscrizioni etrusche: la prima si trova sopra la tomba più a destra, a circa un metro di altezza sopra la tomba. La iscrizione va letta da destra verso sinistra. Vi è probabilmente inciso il nome ANAS, forse nome del proprietario della tomba sottostante. La seconda iscrizione si trova sullo stesso livello della prima però spostata verso sinistra. Si tratta di un piccolo cerchio che sembra racchiudere il numerale 150, forse una indicazione di uso di cava per gli operai etruschi? I fori verticali che invece potete notare nella parte superiore del fronte roccioso sono cavità naturali causate dall’erosione.

La tomba 14

E’ stata trovata intatta nel maggio del 1997. Al momento dello scavo, la porta della Tomba 14 era ancora sigillata da una serie di lastroni in pietra panchina. Davanti all’ingresso, si sono rinvenute tracce di legno bruciato, forse resti del rogo funebre. La tomba è costituita da una camera quadrangolare con i tre letti scavati nella roccia e i cuscini intagliati. All’interno della camera, il corredo funebre di una donna cremata è stato quindi ritrovato intatto. Questo corredo era composto da reperti preziosissimi. Sulla banchina funebre in fondo alla camera, sono stati trovati i resti ossei combusti insieme ad un orecchino d’oro. Sul letto di destra, era disposto il servizio dei vasi per versare e consumare il vino durante il simposio: un’ anfora, due brocche e quattro coppe in vernice nera sovradipinta oltre ai resti di due candelabri in piombo caduti in parte a terra. Sul letto di sinistra, si trovava invece una brocca in ceramica. Questo corredo ci indica che la defunta era probabilmente devota a Diòniso il cui culto era legato al consumo del vino. In terra sono stati ritrovati i vasi utilizzati durante il rito funebre: una piccola brocca ed una pàtera per la libagione, dei piatti, una coppa, una piccola olla per le offerte di cibo ed un’ anfora per contenere l’acqua destinata alla purificazione. Il corredo della Tomba 14 è conservato a Piombino, al Museo Archeologico del Territorio di Populonia dove potrete vedere la ricostruzione di questa tomba e i suoi reperti esposti esattamente nel modo in cui sono stati ritrovati al momento dello scavo.

Il dado – simbolo del Meeting Point

Una curiosità: sulla parete laterale, a sinistra della tomba 14, potete vedere una sorta di grande dado (il simbolo dei meeting point del Parco Archeologico di Baratti Populonia) che è stato scolpito nella roccia. Al momento, è un mistero: come è stato possibile incidere così a fondo i tagli che circondano il dado? E come sarebbe stato possibile estrarlo se questa era davvero l’ intenzione dell’ antico cavatore? Un blocco intagliato e destinato alla realizzazione di una scultura mai compiuta? Una nuova tomba a camera risultata poi essere troppo vicina alla camera della Tomba 14? Il nostro simbolo è destinato a rimanere un grande mistero!

La tomba del fabbro

Dopo aver visto la Tomba 14, risalendo i gradini e girando a destra, troverete nella parete rocciosa di sinistra, una nicchia scavata nella pietra panchina. All’ interno è stato ritrovato uno strìgile, uno strumento in metallo impiegato nell'antichità, alle terme o in palestra, per detergere dal corpo la mistura di olio e polvere usata per pulirsi. Davanti invece, sono state ritrovate delle scorie deposte sicuramente di proposito e forse quindi parte del corredo funebre di un fabbro.

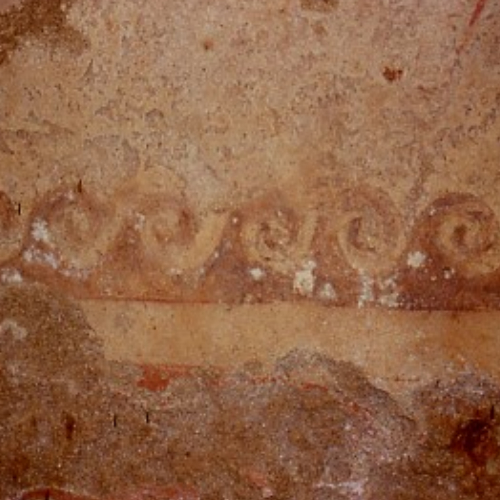

Tombe dipinte

Proseguendo lungo la via delle Cave, passerete davanti ad una serie di 9 tombe allineate, scavate una accanto all’altra, oggetto della prima campagna di scavo alla fine degli anni 70 del secolo scorso. Si tratta di un grande complesso di tombe ipogee con gradini di accesso scavati nella roccia. Prima di arrivare alle Tombe Dipinte, si passa davanti ad una tomba che non è mai stata compiuta. Gli operai fecero in tempo ad intagliare solo i gradini di accesso alla camera, prima di interrompere i lavori. Le ultime due tombe, sono le uniche tombe dipinte ritrovate a Populonia. Sono la Tomba dei Delfini e la Tomba del Corridietro. Si può notare che sono le uniche tombe della necropoli delle grotte ad avere un ingresso ad arco mentre tutte le altre hanno un ingresso squadrato. Queste Tombe Dipinte presentano affreschi molto semplici, delfini dipinti sugli stipiti della porta ed oramai quasi scomparsi, una testa di ariete alla base della banchina funebre ed una serie di onde ricorrenti sulle pareti della camera, onde di colore rosso su uno sfondo giallastro. Le onde ed i delfini erano probabilmente incaricati di trasportare l’ anima del defunto nell’ Aldilà. La maggior parte di queste tombe fu violata a partire dall’ età romana. Nelle scalinate di accesso, sono stati trovati resti di statue funerarie, demoni della morte o animali feroci come ad esempio i leoni che avevano il compito di custodire la tomba. I materiali rinvenuti indicano che la necropoli fu utilizzata tra la fine del IV e l’inizio del II secolo a.C.

Tombe limitrofe

Passate le Tombe Dipinte e proseguendo lungo la via della Cave, troverete le Tombe Limitrofe. Alcune di queste tombe presentano uno stato di conservazione pessimo perché sono state in parte distrutte da successive attività di cava per l’estrazione della pietra panchina, materiale da costruzione utilizzato per molti secoli a Populonia e causa degli scavi clandestini. Una di queste tombe conservava numerosi materiali lungo il dròmos (corridoio) di accesso alla camera: piatti, coppe, brocche erano accatastati assieme a resti di cibo all’interno di uno spesso strato di bruciato, probabilmente, la traccia del banchetto funebre consumato al momento della chiusura della tomba, prima che la scalinata fosse riempita di pietre e detriti per sigillarla in maniera definitiva. I materiali rinvenuti indicano che la necropoli è stata utilizzata tra la fine del IV e l’inizio del II secolo a. C.