Itinerario

Visita guidata per bambini

Scopriamo il Museo

Traccia 01 (Sala 0) – Scopriamo il Museo Stiamo entrando nel Museo Archeologico del Territorio di Populonia a Piombino. Sarete presto catapultati nel passato e se ascolterete questa audioguida verrete a conoscenza dei segreti delle persone che hanno abitato questo territorio. Cominceremo con l’età della Pietra, conosceremo poi la rivoluzione neolitica e la strabiliante scoperta dei metalli per poi incontrare uomini e donne villanoviani, etruschi e romani. Sarà come avere una macchina del tempo! Ma prima di partire…ti sei mai chiesto che cos’è un museo archeologico? Certamente, è un luogo dove si conservano e si mostrano oggetti appartenuti a tempi passati, a volte molto lontani da oggi, e spesso scavati dagli archeologi. Verissimo, ma non è solo quello! Il nostro museo è un luogo pieno di storie vissute da persone identiche a noi, solo vissute in tempi diversi dai nostri. Scoprirete che sono storie di commerci, avventure, guerre e incontri. Di ricchi e di poveri. Tutte queste storie messe insieme compongono La Storia che studiamo…E che questo museo racconta. Saliamo ora al primo piano e iniziamo il viaggio. Guarda i reperti nelle vetrine, interrogati su chi, come e perché li ha realizzati, e prova a immaginare il mondo in cui vivevano.

A caccia di bisonti con gli uomini della Pietra

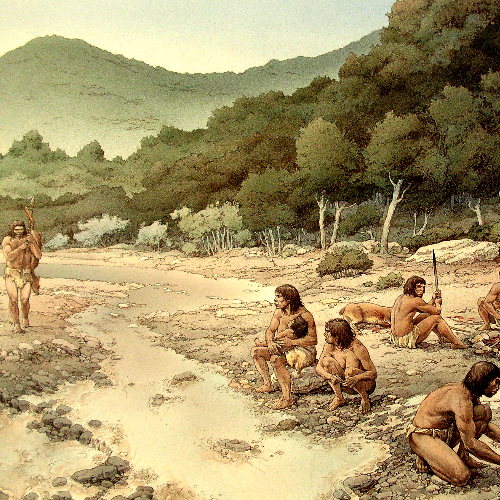

Ciao. Benvenuti nella mia sala e nella mia epoca. Io sono un cacciatore vissuto nel Paleolitico in quel territorio che un giorno chiamerete Val di Cornia. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di anni fa. Vorrei raccontarvi che, nonostante ci chiamiate uomini primitivi, io e la mia famiglia trascorriamo una vita molto dura ma la affrontiamo con coraggio e spirito di adattamento. I miei antenati sì che erano primitivi: guardate gli strumenti che sono stati ritrovati nell’area. Certo sapevano già scheggiare la pietra come facciamo noi, ma osservate come sono semplici! Io e i miei compagni riusciamo a realizzare oggetti molto più evoluti con la pietra. Guardate sul pannello l’immagine di come era 50.000 anni fa quello che oggi è il Golfo di Baratti: una distesa di pianura e praterie dove bisonti e cavalli selvaggi pascolano liberi, il mare è molto più lontano e l’isola d’Elba e la Corsica sono unite alla terraferma. Sulle montagne dell’entroterra infinite foreste ospitano cervi, cinghiali e altri animali selvatici. Ed è proprio per cacciare che noi non viviamo in una città stabile, ma ci spostiamo di volta in volta seguendo le mandrie. Le nostre donne solitamente si dedicano alla raccolta dei frutti commestibili e alla crescita dei nostri bambini. A volte ci ripariamo in grotte naturali, altre volte invece costruiamo ripari di fortuna con rami foglie e con le calde pellicce degli animali. Ci capita spesso, comunque, di utilizzare per tantissimi anni gli stessi luoghi in cui ci siamo trovati bene, come ad esempio qua vicino a Botro ai Marmi. Guarda la ricostruzione del pannello, è come se qualcuno avesse scattato una foto della mia comunità. Si è vero somiglio ancora ad una scimmia, ma d’altronde anche voi discendete da noi! Ammirate i nostri strumenti, cosa riuscivamo a fare con solo pietre e mani. La maggior parte degli oggetti che qui avete custoditi sono piccoli, ma erano utilissimi per tagliare la carne così come per dividerla dalla pelliccia. Pensate che i miei pronipoti inizieranno ad avere un aspetto sempre più simile al vostro e cominceranno a disegnare, incidere e perfino pitturare. Vedo qua che conservate un insolito oggetto, un sasso, piatto, con inciso un bisonte in corsa. Immagino sia l’opera di qualche cacciatore che ha voluto trasferire in immagini quello che aveva visto in una battuta di caccia.

Il Neolitico & L’età dei metalli nel territorio

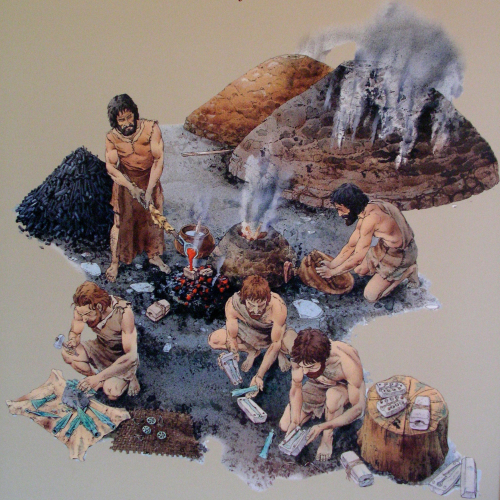

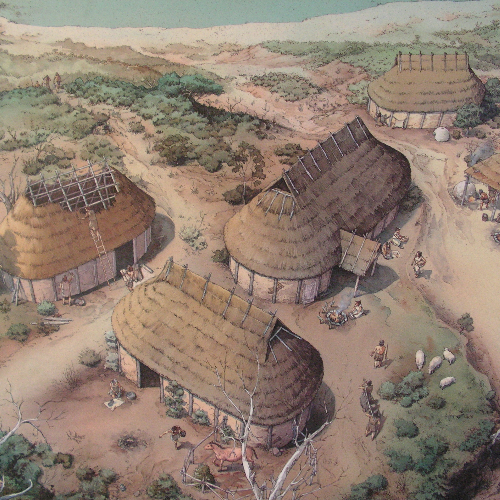

Avete conosciuto il cacciatore del Paleolitico? Grandi cose sono successe da quell’epoca. Io sono vissuto 4000 anni prima di voi, nel bel mezzo del periodo che verrà chiamato Neolitico, in un luogo non lontano da qui, nell’oasi del Bottagone. Noi non dobbiamo più muoverci per seguire gli animali selvatici: abbiamo imparato ad addomesticarli ed oggi abbiamo, vicino al nostro villaggio, un recinto dove gli animali sono allevati. Qualche tempo fa ci siamo anche accorti che i semi di alcuni frutti che raccoglievamo potevano germogliare l’anno seguente. Serve pazienza e una buona dose di organizzazione, ma ne vale la pena no? Per conservare i semi, al meglio, utilizziamo dei vasi ottenuti plasmando a mano l’argilla e lasciandola seccare. Ecco il mio lavoro è proprio quello del vasaio: guarda, gli archeologi della tua epoca hanno ritrovato i frammenti di questi antichissimi recipienti. Avvicinati e ammira le decorazioni che ho lasciato sulla superficie utilizzando un pettine. L’area in cui viviamo, che voi conoscete come il Campigliese, è ricca di metalli. Noi non sappiamo ancora come estrarre rame dai colorati minerali del sottosuolo, ma fra qualche centinaio di anni, la nostra epoca finirà. Gli attrezzi che nel neolitico usiamo per coltivare la terra e cacciare, non saranno più di pietra, ma verranno realizzati con il rame. Sapete che gli abitanti del nostro territorio saranno i primi in Italia a saper fondere il metallo? Guardate, qua ci sono i resti che ci hanno lasciato questi antichissimi fonditori che riusciranno a costruire forni in argilla dove raggiungere le alte temperature necessarie a fondere il metallo. So anche che l’ascia di Oetzi, l’uomo ritrovato mummificato in un ghiacciaio alpino, era realizzata con rame proveniente dalle nostre colline. Lo conosci? Sono certo di quello che dico! Pensate che il metallo prodotto dalle nostre colline raggiungerà le lontane Alpi più di 5000 anni dalla vostra era.

Entriamo nella Storia

Siete appena entrati nella sala dedicata all’Età del Ferro. La scoperta e lo sviluppo della lavorazione del ferro rivoluzionerà completamente il modo di vivere dell’uomo e chiuderà definitivamente l’Età della Pietra. L’uso del ferro è stato fondamentale e lo è ancora oggi perché è più disponibile del rame in natura ed è più resistente. I fabbri antichi riuscivano a realizzare armi molto efficaci, ma anche utensili e suppellettili. Nel nostro territorio, proprio durante l’Età del Ferro, i villaggi si concentrano sul Golfo di Baratti e sulle pendici e la sommità del promontorio. I cimiteri - che prendono il nome di necropoli - occupano invece le colline e i pianori affacciati sul golfo a poca distanza dagli insediamenti. La cultura prevalente è detta villanoviana, molto diffusa tra Toscana ed Emilia Romagna, e spesso considerata anticipatrice di quella etrusca che sarà predominante nelle stesse aree geografiche qualche secolo più tardi. I villanoviani erano un popolo che adottava la cremazione: bruciavano il corpo del defunto e raccoglievano le ceneri in un vaso di argilla che veniva poi seppellito in una piccola cavità del terreno chiamato pozzetto. Esattamente come vedete nella ricostruzione. L’urna veniva solitamente chiusa con una ciotola rovesciata o con un elmo. I reperti che trovate nelle vetrine di questa sala formavano il corredo funerario di molte tombe rinvenute nel territorio. Le donne avevano rocchetti e fuseruole, oggetti indispensabili per la tessitura e la filatura, mentre nelle tombe maschili sono molto comuni le armi in bronzo, soprattutto puntali di lancia. In entrambi i casi, le sepolture più ricche prevedevano la deposizione di catenelle, spiraline fermatrecce, bracciali, anelli e collane, ma soprattutto fibule, antiche spille per fermare i vestiti. Durante l’Età del Ferro i commerci si infittiscono sempre più. Gli abili commercianti di quest’epoca riuscirono a far arrivare in Toscana perfino la preziosissima ambra dall’area del mar Baltico, lontana migliaia di chilometri da noi. Nelle tombe sono stati rinvenuti anche molti oggetti nuragici, provenienti dalla Sardegna, come la simpatica brocca in ceramica a forma di anatroccolo che vedete nella vetrina.

I ricchi, eleganti e potenti principi etruschi di Populonia

Salve, MI RASNA. Significa sono etrusca, mi chiamo Vèlthura, aristocratica di Populonia, unica città degli Etruschi costruita sul mare. La mia famiglia è una delle più famose in città: possediamo terre, molti servi, case ma soprattutto miniere e forni per la produzione di metalli. La mia comunità viene seppellita fuori della città, nelle necropoli vicine al mare. Ogni famiglia ha il suo tumulo che la contraddistingue, ovviamente quello della mia famiglia è uno dei più grandi. Io sono di gran classe, mica come i personaggi che hai incontrato finora! Posseggo oggetti provenienti da ogni angolo del Mediterraneo. Guarda nelle vetrine, sono tutte suppellettili che noi usiamo quotidianamente e che, quando moriamo, mettiamo nelle nostre tombe per averli nell’aldilà, nel mondo dei defunti. Ammira i vasi in ceramica, grandi e piccoli, con quella forma strana, assomigliano ad una pera. Noi donne eleganti li utilizziamo per contenere unguenti profumati. Certo per voi deve essere strano, ma duemilasettecento anni fa, i profumi erano a base di olio di oliva mescolato con i fiori. Noi non ce li spruzziamo, ma ce li spalmiamo addosso come fossero delle creme. Curiamo la nostra bellezza impiegando anche specchi, trucchi e lime. Ah vedo qui anche un nettaorecchi di bronzo: sono i vostri cotton fioc! I vasi più grandi, aperti, li impieghiamo durante i banchetti. Dovresti esserci! Mangiamo ogni tipo di succulenta pietanza e beviamo molto vino e quei recipienti sono l’equivalente dei vostri piatti, pentole e bicchieri. Vedi quella ceramica tutta nera? Voi la chiamate bucchero, la produciamo noi, anche a Populonia, utilizzando particolari forni che tolgono l’ossigeno mentre la cuociamo. È il mio tipo preferito! Assieme ai vasi provenienti dalla Grecia ovviamente! Scommetto che hai notato anche le armi e l’elmo. Quegli oggetti appartengono agli uomini di un’altra famiglia importante. Sono ossessionati dalla guerra. A Populonia solo gli uomini più ricchi possono permettersi tutto l’occorrente per sconfiggere i nostri nemici. Per loro, andare verso la battaglia, è motivo di grande orgoglio: quando tornano gli accogliamo da eroi e quando muore qualche guerriero lo ricordiamo raccontandone le imprese e seppellendolo con le sue armi! Passa ora alla prossima sala, troverai Xalxas, mio servo che sopraintende alla produzione di ferro alle nostre fornaci sulla spiaggia.

Ferro e fuoco: come si produceva il ferro a Populonia?

Eccomi, sono Xalsas. La mia padrona mi ha già introdotto. Vedete questi coni di argilla? Sono le famosissime fornaci di Populonia che bruciano incessantemente per produrre il prezioso ferro. È un lavoro durissimo. Il minerale chiamato ematite viene estratto dalla vicina Isola dell’Elba, caricato sulle imbarcazioni e trasportato fin nel Golfo di Baratti. Lungo la riva tocca a noi: sbricioliamo il minerale e lo carichiamo, assieme al carbone di legna, all’interno del forno che abbiamo appositamente costruito. Utilizzando il fuoco e aiutandoci con dei mantici per immettere aria, riusciamo a raggiungere alte temperature. Certamente non siamo in grado di ottenere tutto il ferro contenuto nell’ematite, ma il metallo è troppo prezioso per rinunciare! Quando il processo è ultimato, spetta a me recuperare all’interno del forno la spugna ferrosa ottenuta, e consegnarla ai fabbri che la trasformeranno in lingotti - e perché no - in armi e utensili. Purtroppo quest’operazione comporta la creazione di tantissime scorie che sono gli scarti della lavorazione, la spazzatura ferrosa. Non sappiamo più dove metterli! Temo che se continuiamo a lavorare con questo ritmo, ben presto le scorie ricopriranno le nostre antiche tombe. Populonia è certamente una città molto inquinata dai fumi delle nostre fornaci e ci sono pochi alberi, perché ne abbiamo bruciati tantissimi per avere carbone disponibile. Guarda a terra tra i forni, riuscirai a vedere il minerale grezzo pronto per essere frantumato dal martello e, vicino, le scorie. Il suolo delle necropoli di Baratti è letteralmente cosparso di brillantini di ematite e di scorie ferrose. Noi non lavoriamo solo il ferro, ma anche altri metalli preziosi come il rame e il bronzo. Nel Campigliese abili minatori scavano profondi pozzi per arrivare a trovare il filone di metallo. Pensa che alcuni di loro sono arrivati a più di 100 metri. Uno di loro si chiama AKIUS (A’kius) e qui esposta c’è la sua lucerna. Guardala bene: c’è la sua firma perché temeva che qualcuno potesse rubargliela. La lucerna è indispensabile per i minatori etruschi: viene dotata di uno stoppino e riempita d’olio per bruciare nel buio delle miniere e illuminare le rocce da scavare. I due fori che vedi servono per appendere la lampada ad un sostegno, permettendo così di avere le mani libere di lavorare.

A tavola con gli Etruschi

Benvenuti, benvenuti nella sala da pranzo del nobile ARKU’MNUS. Io sono il soprintendente ai banchetti ed il mio ruolo è coordinare la cucina e la squadra dei servi della famiglia affinché tutto possa funzionare al meglio. Noi etruschi, almeno quelli che possono permetterselo, organizziamo molto spesso i banchetti. Solitamente questo avviene in occasione di festività religiose o per prendere decisioni politiche importanti, ma il mio padrone talvolta ospita membri di altre famiglie di Populonia per sancire accordi, alleanze o mettere fine ad eventuali rivalità. Stiamo al momento servendo la portata principale. Avvicinati. Vedi, i partecipanti sono disposti attorno alla tavola sdraiati su appositi letti da banchetto, che chiamiamo klínai. Anche i nostri amici greci usano questo tipo di disposizione ma, a differenza di quanto avviene in Grecia, in Etruria anche le donne possono partecipare al banchetto. Noi etruschi teniamo in grande considerazione la donna che può bere, mangiare e partecipare alla conversazione con gli uomini. Come vedi, la tavola è colma di recipienti, piatti e brocche. Noi prendiamo il bere molto sul serio, il mio padrone è molto severo sull’argomento. Egli adora vini molto densi, vuole che sia io stesso ad aggiungere le parti d’acqua che mi indica e ad aggiungere le rose, il formaggio e il miele. Ecco perché abbiamo così tanti tipi di ceramiche: sono vasi per contenere, vasi per bere, e vasi per versare. Gli ospiti consumano sempre grandi quantità di carne di ogni tipo. La nostra cucina è particolarmente abile nel preparare deliziosi piatti di arrosti di maiale. A differenza vostra, il manzo non viene mangiato qui tra gli Etruschi: i bovini li usiamo soprattutto per arare la terra. Oggi il menù prevede però una selezione di selvaggina: caprioli, cinghiali, cervi e lepri cotti con le spezie della nostra dispensa e condita con l’olio d’oliva delle terre del mio padrone. Il tutto sarà poi accompagnato da pane e focacce con ottimi formaggi di latte di pecora e da grandi annate di vino. Ho personalmente comprato le essenze da bruciare negli incensieri e ingaggiato una squadra di musicisti e danzatori che allieteranno gli ospiti, tra un pasto e l’altro, non lasciando che possano annoiarsi. Qui nella sala c’è una strana diavoleria che ti permetterà di riascoltare la nostra musica! Ogni volta spero che gli invitati lascino la sala presto per avere il tempo di pulirla, ma ho la sensazione che, come sempre, si concluderà a tarda notte. Anche perché la vera e propria cena è sempre seguita da quello che chiamiamo simposio dove si beve, si beve e ancora si beve. Spero solo che non inizino almeno a giocare a kòttabos. Non sai cos’è? È famosissimo! È un gioco molto diffuso in Etruria e in Grecia che viene preparato al termine del simposio. Gli invitati lanciano, con un gesto veloce, il liquido rimasto nella coppa per fare cadere un piattino posto in bilico in cima ad un’asta. Se riescono, vincono come premio un frutto, un dolce o a volte anche un bacio della propria amata.

A bordo di uno strano carro etrusco

Voi avete le auto, i treni e perfino gli aerei. Noi Etruschi abbiamo molti veicoli, nessuno dei quali però riesce a volare. Tranne il mio!!! Solitamente costruiamo bighe veloci per la guerra, altri carri sono più lenti e li usiamo per le parate ed il passeggio. Io sono Fulca, titolare di una bottega e vi spiego perché ho costruito questo carro. Io lavoro per molti diversi clienti, ognuno di loro pretende un lavoro perfetto e in poco tempo. Ovviamente spendendo poco. Il carro che vedete qui mi è stato chiesto da una ricca famiglia aristocratica di Populonia per il corredo funebre del loro grande tumulo. A quanto ho capito, vogliono seppellirlo assieme ai loro due cavalli in un ripostiglio sotto la tomba per poterne godere dopo la morte, per il viaggio verso l’aldilà. Vedete, ho inserito una testa di ariete sulla barra del timone dove venivano attaccati i cavalli. Però quando l’ho costruito, gli occhi erano riempiti con delle pietre preziose. Qualcuno deve averle perse o peggio rubate! L’ariete per noi è un animale molto importante, spesso lo rappresentiamo nelle tombe. E, se fate un giro intorno al carro, vedrete che ho dotato le fiancate laterali di placche a forma di mezzaluna, come se fossero ali. Ho inserito la rappresentazione del serpente barbato che, per noi, è un simbolo di rinascita per la sua capacità di cambiare pelle e rinnovare sempre il proprio aspetto. Mi sono ispirato ad un carro molto famoso, protagonista di un mito proveniente dalla Grecia, ma che anche noi etruschi amiamo molto. Demètra, dea della natura e dell’agricoltura, insegnò a Trittòlemo le pratiche dell’agricoltura, ma soprattutto gli fece un dono prezioso: un carro trainato da serpenti per viaggiare in Grecia e tramandare così ai suoi abitanti come piantare la frutta e le messi.

Ricchezza e povertà nelle necropoli etrusche di Populonia

Salute a voi! Chi vi parla è la nobile Larthia, della gens Sèrice di Populonia. Davanti a voi, la mia straordinaria sepoltura presso la Necropoli delle Grotte. Ci sono voluti mesi per scavarla dentro la roccia. Vi racconterò la mia storia. La mia famiglia possiede molte proprietà e molti servitori. Purtroppo io sono morta giovane, avevo appena compiuto 18 anni. In grande fretta, i miei genitori hanno organizzato un fastoso funerale con danze, banchetti e recite teatrali. Al termine del corteo, il mio corpo è stato unto di olio profumato e trasportato con una stuoia di vimini fin sopra la catasta di legna per la cremazione. Dopo qualche ora, gli addetti hanno raccolto le mie ceneri e le hanno posizionate là dove le vedete, sulla banchina in fondo. Sopra i miei resti mortali hanno adagiato il mio orecchino d’oro preferito, affinché potessi usarlo nell’aldilà. Gli oggetti che qua vedete fanno parte del corredo scelto per me. Amavo molto partecipare ai banchetti perciò posseggo un set di coppe per bere e brocche per versare il vino: ammirate le decorazioni che gli artisti del Sud Italia hanno dipinto sulle superfici dei vasi e capirete la raffinatezza del mio modo di vivere. La grande anfora che vedete ai piedi delle banchine conteneva invece l’acqua che è stata usata per pulire il mio corpo prima della cremazione.Non so se posso fidarmi di voi, ma vi dirò che – in vita – io partecipavo ai riti dedicati a Fufluns, sacro dio del vino. I culti prevedevano che ne bevessimo moltissimo. Vedete quella brocca a sinistra senza decorazioni? Ebbene quello è il vaso che utilizzavo per rendere onore al grande Dio. La mia necropoli non ospitava solo sepolture ricche come la mia. Vicino a me, in una semplice fossa in terra, è stato deposto un povero uomo. Se vi guardate intorno, in questa sala c’è l’immagine del suo viso. Lui ha avuto la fortuna di morire a 45 anni, non giovane come me, ma non ha avuto la possibilità di disporre di un corredo funebre come ho potuto fare io. Si racconta che sia morto di una malattia ai polmoni perché respirava quotidianamente i fumi dell’inquinamento di Populonia, ma io non l’ho conosciuto personalmente.

A bordo di una nave antica in compagnia di un medico

Ave visitatori del Museo! Il mio nome è Licinio. Sono un medico originario della Siria, ma ormai vivo da molti anni in Italia. Mi sono trasferito qui perché la repubblica romana ha bisogno di bravi professionisti come me. Io conosco tutti i tipi di malattie e pertanto mi faccio pagare molti soldi. Quando non riesco, il paziente muore e certo non si lamenta! Mi domando cosa ci facciano in queste vetrine gli oggetti del mio bagaglio. Ah, forse qualcuno di voi l’avrà recuperato dal fondo del mare. In effetti, più di duemila cento anni fa, dovevo spostarmi dal sud dell’Italia a Ventimiglia e mi sono imbarcato su una nave merci che trasportava soprattutto anfore di vino. Purtroppo la nave è affondata dopo lo stop presso il Porto di Populonia, io mi sono salvato, ma ho perso tutto! Vedete, qui espongono il mio strumento chirurgico preferito che uso per operare i miei pazienti e la mia cucurbitula. Si, è il nome di quello strano oggetto a forma di piccola zucca. È una coppa che usiamo sui pazienti per togliergli il sangue o per aspirare via le malattie. Tutti quei flaconcini in legno sono le medicine che ho sapientemente preparato per impiegarle all’occorrenza. Solitamente usiamo erbe con cui prepariamo decotti, ma sono a conoscenza anche di alcune terapie che i vostri dottori usano ancora oggi. Ad esempio, vi dico che le medicine a base di zinco che impiegate voi per le infezioni agli occhi, le utilizzavo anch’io. Anzi, se non mi sbaglio, il collirio di zinco era proprio in uno di questi flaconi. Sulla nave avevo molto tempo libero e ho fatto amicizia con molti altri passeggeri e con alcuni marinai. Uno di loro mi ha confessato di essere stanco della vita di mare. Io sono salito a bordo pochi giorni prima del naufragio durante la tempesta, ma l’equipaggio proveniva dall’Oriente ed era in mare da mesi. Pensate che erano partiti dalla Siria, mia terra natia, alla volta dell’Isola di Rodi e della Grecia per poi arrivare qui in Italia e affondare. E io che mi lamento del mio lavoro di medico!

Arrivano i romani a Populonia

Siete appena entrati nella sala del museo dedicata alla più grande potenza mai esistita nella Storia: ROMA. Io Quinto Emilio, patrizio romano, sono arrivato a Populonia per curare i miei interessi economici e quelli della Repubblica. Il territorio di Populonia è importante per noi e per il nostro esercito perché produce il ferro, metallo indispensabile per la realizzazione delle nostre temibili armi. Ho letto che qualche anno fa, quando abbiamo sconfitto Cartagine, fu Populonia a fornire il ferro per i soldati del grande Scipione l’Africano. Vi dobbiamo molto. Noto con piacere che qui esponete con grande orgoglio due dei nostri mosaici. Sono meravigliosi, anche se io personalmente ne ho visti tanti: per noi romani i pavimenti degli edifici più ricchi sono sempre decorati dai mosaici, appunto. Li compongono artigiani esperti che chiamiamo musivària utilizzando tesserine molto piccole fatte di marmo o di altre pietre, messe insieme a creare le immagini. Ah, ma io ho già visto questi due mosaici. Ne fui affascinato in occasione di una visita all’Acropoli di Populonia. Se i miei ricordi non mi ingannano, il pavimento con i cubi prospettici decorava una terrazza panoramica e quello con il fondale marino si trovava in una nicchia vicino alle terme sopra Le Logge. Che meraviglie! Il fondale marino sembra vero, i pesci sembrano sguazzare tra le onde. E c’è un segreto. Fai un giro attorno al mosaico e vedrai una scena nascosta. Nell’angolo in basso vedrai una nave travolta da una gigantesca onda con tre persone a bordo che invocano aiuto. Perfino la conchiglia bianca, se guardata capovolta, assume le sembianze di una colomba. Un abitante di Populonia mi ha raccontato tempo fa che quel pavimento non era stato realizzato solo per bellezza, ma per ringraziare Venere Euploia, la nostra divina protettrice dei naviganti, per un salvataggio in mare. Noi lo chiamiamo ex-voto, ovvero un impegno che il credente si assume nei confronti di una divinità purché ne esaudisca le richieste.

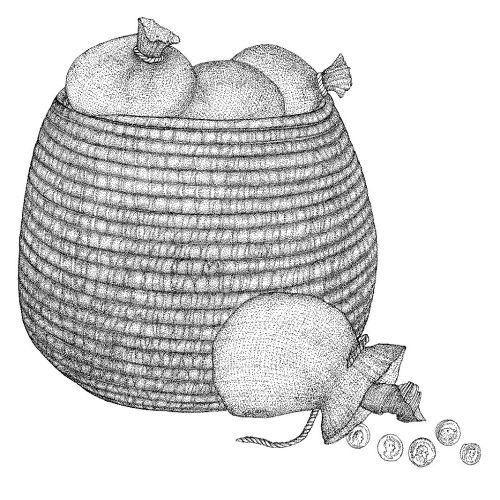

Un mercante sfortunato: il tesoro di Rimigliano

Dannazione ecco dove sono finite tutte le mie monete, in questo museo! Io sono Proculo, stimato mercante romano originario della Gallia. Così come il medico Licinio qualche secolo prima di me, anche la nave che mi trasportava affondò nelle acque vicine al Golfo di Baratti. E pensare che avevo perso molto tempo a dividere le più di 3500 monete, in piccole pile; le avevo poi riposte in un grande cesto di vimini e nascoste alla vista dei marinai. Ahimè capita spesso di perdere immense ricchezze con questi naufragi. Basta una tempesta e la nave cola a picco con tutti i suoi tesori! È un po’ come quello che succede in questi anni all’impero romano: quello che era grandioso, oggi cade a pezzi. A proposito, sapete che quando io ero in affari, voi direste nel III secolo d.C., regnava il valente imperatore Gallieno. È stato sicuramente un grande condottiero, ma i tempi in cui sono vissuto non erano sicuri per i ricchi mercanti come me. Ho visto con i miei occhi che anche Populonia era stata abbandonata ed alcune ville erano sorte nel suo territorio. Guardate che belle le mie monete. Ogni esemplare ha una sua storia e risale ad un periodo preciso. I tipi, cioè i disegni, sono davvero tantissimi e diversi: ritratti dei nostri imperatori, divinità, elementi simbolici che richiamano valori a noi cari come la concordia o la giustizia. Avevo raccolto perfino dei soldi coniati secoli prima della mia nascita. Per noi romani, le monete sono come i vostri quotidiani. È da loro che scopriamo chi sta regnando sull’impero, se abbiamo vinto qualche battaglia contro i barbari o il programma politico di uno specifico imperatore. Devo dire però che – nel corso della mia vita - mai ho letto sulle monete le notizie di qualche sconfitta o di crisi politiche: mi viene il dubbio che si propagandino solo fatti positivi per elogiare il governo.

Un’anfora d’argento dal mare

Che possiate avere la benedizione degli Dei! Il mio nome è Basìlius, una volta sacerdote di Antiochia, ricca città della Siria Romana e soprattutto centro di molte e differenti religioni e culture. Il nostro popolo era da tempo immemore politeista, adoravamo innumerevoli divinità ai quali offrivamo sacrifici e regali chiedendo favori. Tutto è cambiato quando è arrivata la nuova religione: il Cristianesimo. Da pochi anni, il nostro imperatore Teodosio ha dichiarato il Cristianesimo religione di stato, aggiungendo pene e persecuzioni per chi praticasse culti pagani. Grandi privilegi sono stati concessi ai sacerdoti cristiani strappando a noi, religiosi politeisti, tutti i profitti. Sono dovuto fuggire dalla mia città e mi sono imbarcato sulla prima nave disponibile. Non mi interessava la destinazione, volevo solo scappare verso ovest dove – si dice – che i pagani siano ancora la maggioranza. Nella fuga ho portato con me la magnifica anfora di argento, prodotta dalle officine di Antiochia. Non volevo abbandonarla ai cristiani. Durante una tempesta, vicino alle coste dell’antica città di Populonia, anche la mia nave, come quella degli altri amici del museo, è affondata. Con essa, l’anfora. Ma siete qui per ascoltare del vaso, non la mia storia. È realizzata con quasi 7 chili e mezzo di argento quasi puro ed ha una capienza di 22 litri. La utilizzavamo per i culti che richiedevano l’impiego di vino. La superficie è decorata da ben 132 medaglioni di forma ovale che narrano una storia: in alto la successione dei mesi e più in basso le stagioni, inizia poi sulla spalla del vaso la vorticosa successione di giovani danzatori e suonatori. Se guardi ancora più sotto, nel secondo registro ci sono sàtiri e mènadi, esseri mitologici che formano il pazzo corteo del dio Dioniso. I due registri al centro rappresentano le nostre divinità, guarda la bellezza degli attributi degli dei: Marte, il guerriero con elmo e corazza, la bella Afrodite che si sistema l’acconciatura e Apollo con in mano il suo inseparabile strumento, la lira. Se scendi ancora più basso noterai ancora il corteo dionisiaco e altri danzatori e suonatori. In fondo, nell’ultima fila di medaglioni, la favola di Eros e Psiche. Non conosci il mito? La bellezza di Psiche era leggendaria, tanto da causare la gelosia di Venere che volle punirla, mandando il figlio Eros per farla innamorare di un uomo orribile. Eros però alla vista di Psiche rimane colpito dalla sua bellezza e, per sbaglio, colpisce sé stesso, innamorandosi così perdutamente della ragazza.

La città abbandonata

Poco dopo che l’anfora venne perduta in fondo al mare, nel 410, il nostro territorio venne invaso dai Visigoti, un popolo di guerrieri germanici che i romani classificavano come ‘barbari’. Nel novembre del 415, il poeta Rutilio Namaziano, aristocratico romano fa scalo a Baratti e descrive la città in completa rovina. Da lì a breve, l’intero impero romano d’occidente crollerà. Anche se Populonia resterà per qualche secolo la sede di importanti vescovi cristiani, perderà progressivamente importanza. Anche la piana ai piedi delle colline del Campigliese si spopola e comincia ad essere occupata da paludi. Solo mille anni fa, nel medioevo, si ricomincerà a sfruttare la ricchezza delle risorse minerarie del territorio, con la nascita del villaggio fortificato di Rocca San Silvestro, che ospita i minatori che si occupano delle varie fasi di estrazione e lavorazione del metallo, poi rivenduto alle grandi potenze mercantili, Lucca prima, Pisa poi. Se visiterete il Parco Archeominerario di San Silvestro potrete vedere con i vostri occhi sia le miniere che il castello. Il cuore pulsante dell’economia si sposta così dall’area dell’antica Populonia ai nuovi centri sorti nell’entroterra, a Campiglia e Massa Marittima, ma anche nei grandi monasteri che sorgeranno sul promontorio e nella futura città di Piombino. Siamo arrivati alla conclusione del nostro viaggio nel tempo. Ma la strada continua. Non vi resta che visitare i parchi e i musei della Val di Cornia dove vi aspettano altre avvincenti storie.