Itinerario

Visita guidata per adulti

Introduzione: Passeggiando nel Palazzo Novo

Benvenuti nel Museo Archeologico del Territorio di Populonia. Ci troviamo nell’area dell’antica Cittadella degli Appiani, la famiglia che regnò sulla città tra il 1399 ed il 1628. Ancora oggi, nella piazza prospiciente l’entrata, è possibile ammirare la Cappella di Sant’Anna, antica chiesetta riservata ai signori e alla loro corte rinascimentale e la cisterna per la raccolta dell’acqua piovana con i volti di Jacopo III Appiano, suo figlio e la moglie Battistina. Purtroppo le loro effigi vennero scalpellate via dalla furia cieca dei militari di Cesare Borgia che occuparono la città di Piombino nel 1502. Il museo si trova all’interno del ‘Palazzo Nuovo’, edificio costruito nel 1814 dall’architetto Ferdinando Gabrielli per ospitare la corte dei Principi di Piombino, Felice ed Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte e restaurato nel 2001 come sede espositiva. Il Museo, parte integrante del Sistema del Parchi Val di Cornia, è dedicato alla memoria di Antonio Minto, l’archeologo a cui si deve la scoperta delle maggiori testimonianze della Populonia etrusca in gran parte visitabili nel Parco di Baratti ed è stato realizzato per conservare e rendere fruibile l’immenso patrimonio archeologico rinvenuto in decenni di ricerca e per illustrare attraverso ricostruzioni di ambienti e di paesaggi la lunga storia di questo territorio dalla preistoria ai giorni nostri. Il percorso del museo si articola cronologicamente in sezioni che corrispondono alle principali epoche storiche: da 500 mila anni fa fino all’età contemporanea. Ogni sala è introdotta da un pannello sintetico sulle caratteristiche più importanti del periodo storico e corredata più in dettaglio da supporti didattici su temi archeologici che vi aiuteranno a calarvi nello spirito e nella società del periodo. Nella parte inferiore dei pannelli è inoltre indicata una linea del tempo che vi permetterà di orientarvi nella storia. Il percorso inizia nelle sale del primo piano, raggiungibili o con l’ascensore alla vostra sinistra, o attraverso l’antico scalone alla vostra destra. Buon viaggio nella storia.

I cacciatori paleolitici in Val di Cornia

La prima sala riguarda l’Età della Pietra. Le prime tracce della presenza dell’uomo in quest’area della Toscana, risalgono a 500.000 anni fa, ovvero al Paleolitico Inferiore. Sono semplici ciottoli fluviali in diaspro appena lavorato con distacchi praticati sulle due facce, grazie al sistema della percussione. Venivano utilizzati principalmente per la caccia. Provengono da un giacimento collocato su un’antica spiaggia marina in località Collinaia, presso Bibbona, dall’entroterra di San Vincenzo e dall’area di Massa Marittima dove sono stati recuperati anche strumenti ottenuti con tecniche di scheggiatura già più evolute. Nonostante l’apparente semplicità, questi strumenti sono lavorati con una sapienza che dimostra come i nostri antenati avessero la capacità di prevedere l’effetto dei colpi sulla pietra per creare margini taglienti, bordi affilati e punte acuminate, ottenute con gesti ripetitivi che erano il frutto di una forma di conoscenza derivata dall’esperienza e dalla possibilità di tramandarla: cioè di una cultura. Ad un’epoca più recente, nel Paleolitico Medio, circa 50.000 anni fa, quando ancora l’Elba e la Corsica erano unite alla terraferma e il mare era molto più lontano e il clima più umido, appartiene l’insediamento individuato nell’area di Botro ai Marmi, lungo la strada che conduce da San Vincenzo a Campiglia, dove un gruppo di Neandertaliani si insediò e abitò per un tempo lunghissimo. Come dimostrano i resti faunistici recuperati, viveva della caccia agli animali selvatici, uccisi grazie a strumenti di selce e diaspro sapientemente lavorati: bulini, grattatoi, raschiatoi. Qualcosa che assomiglia ad un’accetta veniva impiegata forse per recidere i rami degli alberi. Nel Paleolitico Superiore, 20.000 anni fa, comparve l’Homo Erectus. il mare cominciò a insinuarsi tra le montagne, coprendo le grandi distese delle pianure e mutarono la vegetazione e le specie animali. La mappa delle attestazioni si infittisce, anche se ancora non sono state individuate tracce di insediamenti stanziali di lunga durata: bulini, grattatoi, lame, raschiatoi, punte a dorso documentano almeno il passaggio o l’accampamento temporaneo di piccoli gruppi. Provengono da un’area che dall’Alta Val di Cornia giunge fino al mare, che oramai era già dove scorre ora. Nel corso dei millenni, gli uomini e le donne del Paleolitico cominciano ad interrogarsi sulla natura che li circondava e forse perfino sull’aldilà. Ed è così che, 15.000 anni fa nel Paleolitico Superiore, presso una grotta a Lustignano, nell’Alta Val di Cornia, un cacciatore decise di incidere su un ciottolo ciò che aveva visto con i propri occhi: un bisonte trafitto da frecce mentre cerca di fuggire. È forse un amuleto? Un ringraziamento per una propizia battuta di caccia? Certamente uno straordinario esempio di arte paleolitica.

La rivoluzione neolitica nel territorio

L’introduzione delle pratiche agricole è documentata spesso soltanto dalla presenza della ceramica: è con l’uso di graminacee e verdure coltivate, infatti, che si cominciano ad utilizzare recipienti creati con l’argilla per conservare, cucinare, consumare i cibi. La ceramica dimostra che la dieta ora comprende cibi diversi dalla carne. A nord di San Vincenzo, nell’area del villaggio turistico Garden Club, sono stati ritrovati i resti di un vero e proprio silos per conservare granaglie scavato nella sabbia e datato al primo Neolitico, quasi 7.000 anni fa. Dall’area, frequentata almeno fino alla seconda metà del III millennio a.C., provengono anche i reperti che potete vedere nelle vetrine: sono frammenti di ceramica d’uso quotidiano, vasi a fiasca, ciotole e scodelle con semplici decorazioni ottenute imprimendo conchiglie o strumenti appuntiti di pietra. Significativo il ritrovamento di migliaia di frammenti ceramici circoscrivibili ad un periodo compreso tra il IV e il III millennio a.C. nell’Oasi degli Orti Bottagone, dove probabilmente esisteva un villaggio di agricoltori che ebbe lunga durata, anche se non sono state recuperate tracce di strutture abitative. Il gruppo di ceramiche compongono la più importante acquisizione della ricerca archeologica di questa regione della Toscana ed è rappresentato da ciotole, tazze e grandi contenitori in ceramica grossolana di produzione locale.

Il primato della metallurgia nel Campigliese

Le profondità delle colline campigliesi, dove oggi sorge il Parco Archeominerario di San Silvestro sono ricchissime di giacimenti di rame, piombo, argento e stagno. La disponibilità di questi metalli rese possibile un precocissimo sfruttamento dei minerali di rame per realizzare oggetti durevoli come armi e utensili. Nell’area della Cava Solvay sulle colline dell’entroterra di San Carlo sono stati individuati almeno 3 punti di fuoco databili alla fine del III millennio a.C. e posizionati su accumuli di scorie di rame lasciando ipotizzare un lunghissimo uso dei forni fusori. Sono qui esposte le tracce lasciateci da questi antichissimi metallurghi che misero fine all’età della Pietra: ceramiche, scorie, pestelli in pietra, crògioli e vere e proprie gocce di rame fuso. Sono tutti indicatori significativi di una capacità tecnologica estremamente avanzata per l’epoca. Recenti studi hanno dimostrato che l’ascia di Ötzi, autentica rockstar di più di 5000 anni fa e ritrovata mummificata in un ghiacciaio tra Italia e Austria, proveniva proprio dalle miniere del territorio. Un esito del tutto inaspettato dal momento che finora si era sempre presupposta un’origine alpina del rame. La datazione del manico in legno con il metodo del radiocarbonio ha permesso di datare con precisione il manufatto ad un periodo tra il 3346 ed il 3011 a.C. lasciando così retrodatare l’inizio dell’età del rame per la Val di Cornia già nella seconda metà del IV millennio a.C. Nella vetrina potete inoltre osservare la presenza di un vaso, con tutta probabilità proveniente da una sepoltura, recuperato in località Gagno, alla periferia di Piombino. La caratteristica forma a fiasca è tipica della cultura di Rinaldone, diffusa nella Toscana centro-meridionale, attestando una frequentazione anche del promontorio nell’età del Rame.

Ripostigli e villaggi nell’Età del Bronzo

La chiara vocazione metallifera del territorio si riflette anche nella straordinarietà dei ritrovamenti. Presso Riva dei Cavalleggeri, a San Vincenzo, furono rinvenute 35 panelle di rame di forma circolare, datate al XVIII secolo a.C. e originariamente contenute all’interno di un grande contenitore in ceramica. Non è chiara la funzione di questi singolari lingotti, anche se l’omogeneità della forma e del peso farebbero pensare ad una sorta di riferimento pre-monetale utilizzati durante i sempre più frequenti scambi commerciali. Tra il XII e il X secolo a.C., forse proprio per facilitare la vendita dei pregiati prodotti metalliferi, si verifica un deciso incremento delle comunità sul promontorio di Populonia, soprattutto lungo il litorale. Il villaggio finora più noto è quello di Poggio del Molino, sul versante settentrionale del Golfo di Baratti, il cui scavo archeologico ha permesso di ricostruirne la vita quotidiana. Sebbene le capanne dell’insediamento fossero costruite con materiale deperibile, è stato possibile ricostruirne la forma osservando la disposizione dei buchi dei pali utilizzati per la struttura portante. Il pannello vi mostra come doveva apparire il villaggio del Bronzo di Poggio del Molino. I resti faunistici testimoniano la presenza del cane come animale domestico, l’allevamento di buoi, pecore, capre e maiali, e documentano la grande importanza, per l’alimentazione, della caccia ai volatili e ai cinghiali, della pesca e della raccolta dei molluschi. Le pratiche agricole sono testimoniate indirettamente dalla presenza di macine e macinelli, talvolta di pietra lavica importata. La comunità disponeva di un’area sul pendio adibita a necropoli dove sono stati rinvenuti cinquanta ossuari di forma globulare o biconica coperti da ciotole, spesso impreziositi con motivi geometrici. Il rito di sepoltura prevedeva esclusivamente la cremazione e gli ossuari con i resti combusti venivano deposti all’interno di un pozzetto.

L’età del ferro: la cultura villanoviana

Con l’abbandono dei villaggi dell’Età del bronzo, tra la fine del X e il IX secolo a.C. gli abitati sono esclusivamente concentrati sul Golfo di Baratti e sulle pendici e la sommità del promontorio di Populonia. La conoscenza della reale natura ed estensione di questi villaggi è ancora per lo più sconosciuta, ma riusciamo a scorgerne le caratteristiche dallo studio delle necropoli che si estendono sui pianori o su piccole alture. Anche se dalla metà del IX secolo a.C. cominciano a comparire le prime sepoltura inumate a fossa, il rito di sepoltura prevalente rimane la cremazione tramite l’impiego delle urne biconiche sormontate da ciotole, solitamente sotterrate in apposito pozzetto definito da lastre di pietra, come quello che potete vedere nella ricostruzione in questa sala. Comincia a delinearsi una netta distinzione sociale e di genere. Gli uomini e le donne dell’Età del Ferro vogliono assicurarsi non solo una degna sepoltura, ma anche un corredo funebre da usare nell’aldilà e che rifletta il loro rango. Ecco che compaiono per gli uomini le prime armi in bronzo soprattutto lance e rocchetti e fuseruole per le donne; in comune invece gli oggetti di ornamento personale come pendagli, catenelle e fibule per fermare gli indumenti. Avvicinatevi alla vetrina dedicata ai corredi di Poggio delle Granate. Non mancano, tra i reperti, oggetti non prodotti localmente. È il caso, tra gli altri, della brocchetta sarda proveniente da Poggio delle Granate dalla caratteristica forma a becco. Non è chiaro se questi vasi siano arrivati come importazioni di oggetti di lusso per ricche committenze o come parte di corredi nuziali appartenute a donne provenienti dalla Sardegna, quel che è certo è che i rapporti tra l’isola e Populonia si infittiscono proprio in questo periodo.

L’età del ferro: le prime tombe di famiglia

Le prime attestazioni di tombe a camera si hanno molto precocemente nel territorio di Populonia. Già alla fine del IX secolo a.C., infatti, si cominciano a scorgere i primi esempi di tomba non più individuale, ma collettiva, atta ad ospitare membri appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Qui vedete la ricostruzione di una interessante tomba a camera scavata negli anni 80’ del secolo scorso nei pressi del Golfo di Baratti. Pur essendo realizzata nella roccia, essa presenta già tutte le caratteristiche che saranno tipiche dei tumuli di età orientalizzante: cella centrale per ospitare le sepolture ed il corredo e volta a pseudo-cupola. All’interno, oltre al rinvenimento di due sepolture di una giovane donna ed un uomo anziano, è stato possibile recuperare solo una minima parte del corredo originario: i tombaroli avevano violato la tomba lasciando solo due aghi per cucire in bronzo, un vago di collana in ambra e manici di coltelli. Purtroppo l’operato di questi ladri di reperti ha privato tutti noi di una parte consistente di informazioni sui proprietari della tomba e sulla società in cui vivevano. Nella sala sono inoltre esposti i corredi di quattro ricche sepolture databili tra la fine del IX e la metà dell’VII secolo a.C. e rinvenute a Poggio del Telegrafo, nell’area dove sorgerà a breve l’Acropoli di Populonia, oggi inserita nei percorsi di visita del Parco di Baratti e Populonia. Gli oggetti scelti per l’aldilà ben riflettono la crescente ricchezza di alcuni membri della comunità: fìbule, ami, lance, asce e perfino rasoi. Certamente gli oggetti di maggior pregio delle sepolture che potete ammirare sono gli elmi a calotta in bronzo e un meraviglioso cinturone decorato a sbalzo con dischi solari e teste di uccello, usati per assicurare i fini indumenti.

Età orientalizzante: la ricchezza dei principi etruschi

La sala in cui siete appena entrati riesce solo in parte a restituire la strabiliante ricchezza dei principi etruschi che fecero costruire gli imponenti tumuli affacciati sul Golfo di Baratti. I corredi accumulati tra la fine dell’VIII secolo a.C. e l’inizio del VI secolo a.C. non solo riflettono il gusto raffinato di queste aristocrazie, ma anche la rete commerciale in cui era inserita a pieno titolo Populonia, unica città etrusca sul mare. A tal proposito gli studiosi chiamano questa fase della civiltà etrusca ‘orientalizzante’ proprio per la presenza massiccia di oggetti di lusso provenienti dalla Grecia e dal Vicino Oriente cioè da Egitto, Fenicia, Cipro, Turchia. Qua è conservato lo straordinario set di vasi rinvenuti nella Tomba dei Vasi Fìttili a cui è dedicata l’intera vetrina. Molti di questi esemplari sono aryballoi , ovvero contenitori al cui interno erano conservate piante aromatiche e fiori come iris, rose e gigli lasciate macerare con olio di oliva. Alcuni furono prodotti nella città di Corinto, in Grecia, considerata una delle capitali della moda dell’epoca: le decorazioni a fasce e l’argilla cremisi era immediatamente ricollegabile alla produzione corinzia, sottolineando quanto i proprietari fossero eleganti e à-la-page, come diremmo oggi. Altri invece sono stati realizzati in Etruria ispirandosi ai modelli decorativi greci e magari utilizzando fragranze e olio locali. Dal corredo del medesimo tumulo, un curioso balsamario a forma di anatroccolo di produzione greco-orientale per contenere unguenti e un cosiddetto nettaorecchi: un vero e proprio cotton-fioc di più di duemilaseicento anni fa.

La tomba delle oreficerie di Populonia

Sempre da Baratti, più specificatamente dal tumulo cosiddetto delle Oreficerie proviene invece un ricco e molto vario corredo funebre datato tra il 640 ed il 550 a.C. La famiglia scelse per l’aldilà un raffinato servizio di ceramiche da utilizzare durante il banchetto comunitario. Accanto ai consueti e colorati esemplari di provenienza o imitazione greca con fasce e decorazioni dipinte, si notano molti vasi dal peculiare colore nero che prendono il nome di bucchero. Il bucchero - che può essere considerato come la ceramica nazionale etrusca - era immediatamente riconoscibile sulle tavole degli antichi dove veniva impiegato soprattutto per realizzare vasi per bere vino e acqua, ma anche per alcuni tipi di stoviglie. La produzione di questo tipo di suppellettile non era certamente alla portata di tutti: il vaso dopo essere stato essiccato all'aria, veniva cotto in forni adatti a produrre un ambiente fortemente riducente ovvero privo di ossigeno innescando così una serie di reazioni chimiche che provocavano la tipica colorazione nera. La tavola dei nostri prìncipi era poi completata da un tripode di origine fenicia che veniva utilizzato come mortaio per triturare le spezie e da un singolare oggetto denominato ‘graffione’. Non è chiara la sua funzione: potrebbe essere uno spiedo per succulenti bocconi di carne oppure un reggitorcia. Soffermiamoci ora un attimo sugli splendidi gioielli che le signore della tomba delle Oreficerie vollero portare nel viaggio verso l’aldilà. Questi esemplari dimostrano tutta la perizia raggiunta dai maestri orafi etruschi nel VI secolo a.C. appropriandosi di arte e segreti provenienti dal Vicino Oriente. Granulazione, pulviscolo e filigrana sono tecniche ancora oggi studiate e replicate per realizzare oggetti unici. Davvero impressionanti la coppia di orecchini, decorati a rosette, e i due fermagli a forma di ghianda. Avvicinatevi a questi piccoli capolavori e scoprirete perché queste tecniche vengono chiamate granulazione e pulviscolo: la superficie in lamina vengono ricoperte da minuscole sferette d’oro che spesso hanno dimensioni così ridotte da sembrare polvere.

Minatori e metalli del territorio

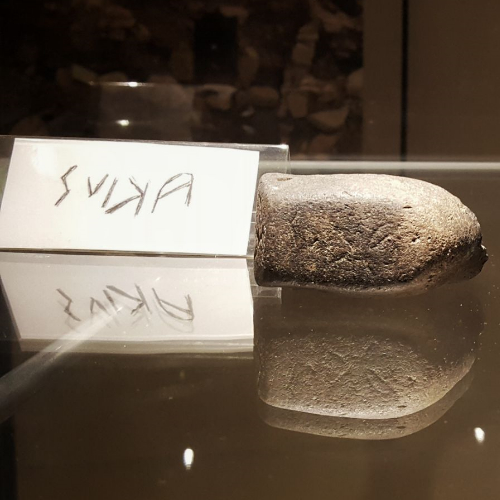

Come già evidenziato, le colline del Campigliese sono caratterizzate dalla presenza di metalli strategici come rame, piombo e argento il cui sfruttamento è iniziato in epoca molto antica. Nel Parco Archeominerario di San Silvestro è possibile vedere gli imbocchi degli antichi pozzi etruschi scavati dai minatori per raggiungere il filone metallifero. In alcuni rarissimi casi ne conosciamo perfino il nome: dalla Val Fucinaia provengono le due lucerne che qui vedete. Una di loro è firmata con un nome: AKIUS, probabile minatore vissuto in Etruria nel V secolo a.C. il cui nome ricorre anche a Marzabotto. La forma è essenziale e non aggraziata, ma permetteva allo stoppino di bruciare il combustibile che conteneva, solitamente olio di oliva. Osservate i due fori alla bocca dell’altra lucerna: essi permettevano il fissaggio della lampada ad un sostegno per permettere al minatore di avere le mani libere di lavorare. Anche la perizia dei metallurghi non era da meno. Qua sono esposti due enigmatici ammassi di armi e reperti in metallo datati al IV secolo a.C. e provenienti dalla spiaggia di Baratti. Dapprima interpretati come accumuli di oggetti destinati al riciclo, alla rifusione nei forni, sono stati poi messi in relazione con degli altari sacri rinvenuti nelle vicinanze. Se osservate con attenzione questi antichi corpi concrezionati, riuscirete a scorgere i singoli pezzi che li formano: giavellotti, spade e i loro foderi, puntali di lancia e perfino uno spiedo. Pur essendo un ritrovamento recente, molti sono gli archeologi che sono già all’opera per definire la provenienza delle armi, alcune delle quali sarebbero etrusche, altre invece di origine celtica. Il motivo dei depositi rimane oscuro, ma l’interpretazione più suggestiva è che potessero essere trofei di armi vinte in battaglia e dedicate ad una sconosciuta divinità della guerra.

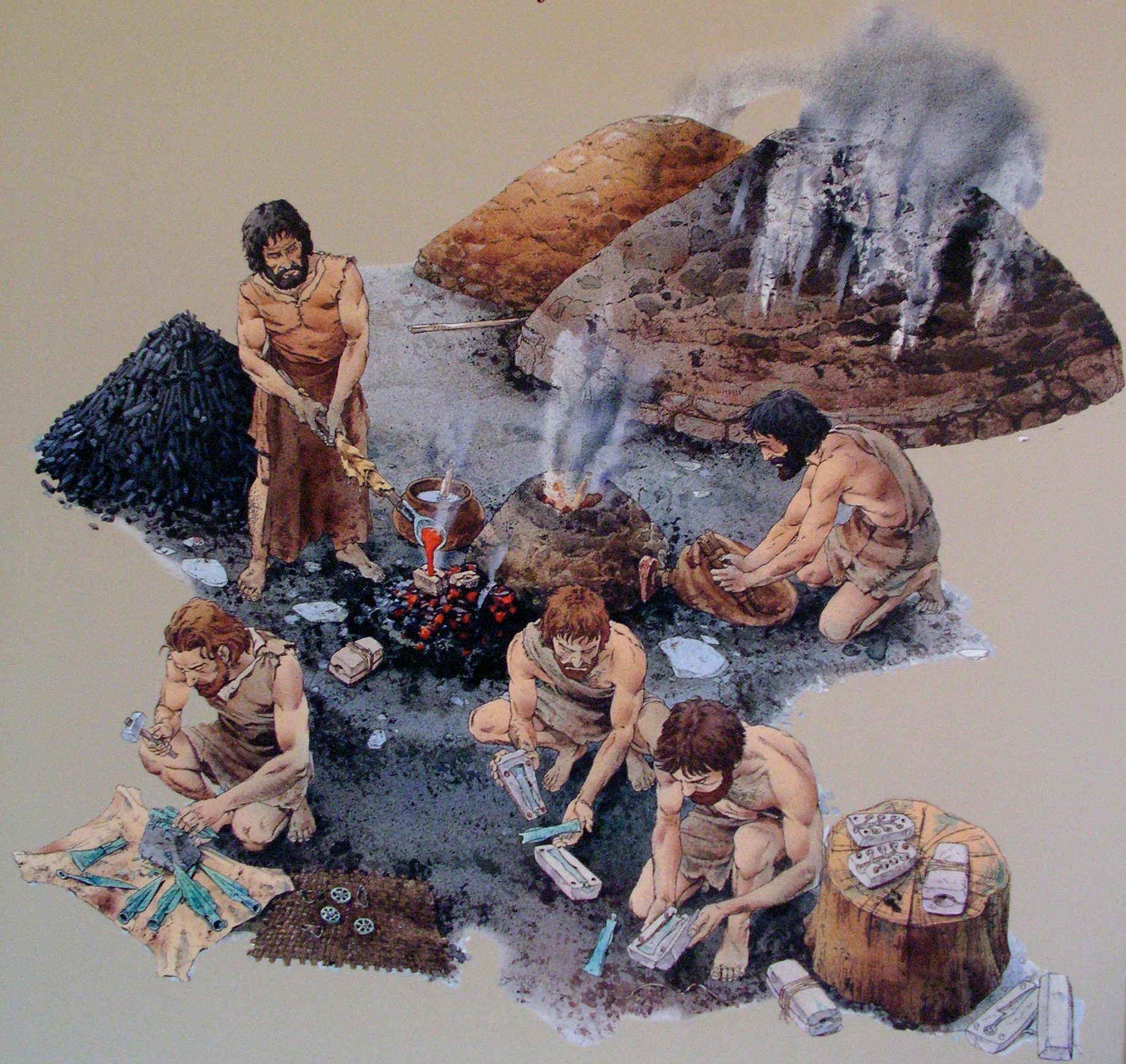

Il ferro: la ricchezza di Populonia

Chiunque visiti oggi il Golfo di Baratti resta ammaliato dalla bellezza incontaminata del suo paesaggio. Gli etruschi di Populonia certamente non la pensavano così. La produzione di ferro ricavato dal minerale di ematite elbano dovette avere significative ripercussioni sull’ambiente e sulla bellezza del Golfo. Dal VI secolo a.C., per far fronte alla massiccia necessità di carbone, il minerale grezzo veniva trasportato dall’isola d’Elba sulla terraferma dove veniva triturato e inserito nei forni di cui qui potete vedere una fedele ricostruzione. Esisteva un vero e proprio quartiere industriale per la lavorazione del ferro che rese Populonia un centro urbano di primaria importanza. L’industria del ferro raggiunge il suo apice nel IV sec. a.C., ma anche nel periodo successivo alla conquista romana del suo territorio avvenuta nel III sec. A.C., continua a svolgere un ruolo predominante per la produzione di semilavorati in ferro, tanto da poter rifornire la flotta di Scipione l’Africano durante la seconda guerra punica nel 205 a.C. La produzione di ferro proto-industriale comportò ben presto uno straordinario accumulo di scarti di lavorazione – chiamate scorie – che andranno a ricoprire interamente le necropoli orientalizzanti di San Cerbone e del Casone.

Vino, cibo e musica. A tavola con gli etruschi

La ricostruzione davanti a voi ben rappresenta la scena che doveva presentarsi agli occhi di un invitato ad un banchetto etrusco. Il filosofo e storico Posidonio li descrive così: “Presso gli Etruschi si apparecchiano tavole sontuose due volte al giorno e si dispiegano tappeti variopinti e coppe argentee di ogni specie e una folla di begli schiavi assiste adorna di vesti sontuose”. Effettivamente la fama dei banchetti etruschi li precede. Gli ospiti, sdraiati a coppie su comodi letti, conversavano amabilmente tra loro e ascoltavano musica suonata da professionisti appositamente assunti. Nel frattempo, velocemente, i servitori servivano i ricchi cibi su piatti elegantemente addobbati e mescevano fiumi di vino nei calici dei commensali. Le pietanze variavano di stagione in stagione e soprattutto in relazione all’opulenza del proprietario di casa. Non potevano mancare golosi piatti a base di carne bollita o arrostita sia allevata come pecora e maiale che cacciata come capriolo e lepre. Il farro era una costante sulle tavole etrusche: veniva utilizzato in mille modi, dalle minestre mescolandolo ad altri cereali alle focacce non lievitate, così come per la puls, sorta di polenta molto apprezzata. Sarà un caso che i toscani - ancora oggi – siano ghiotti di zuppe di cereali e legumi? Completavano il pasto uova e formaggi e moltissimi frutti come fichi, prugne, melograni, pere e frutta secca come nocciole, noci e castagne. Attenzione però! Il banchetto etrusco non è una pura e semplice cena tra amici. Il cibo, il vino e la compagnia facevano spesso solo da sfondo a riunioni necessarie per prendere difficili decisioni politiche o per sancire alleanze, così come in occasione di festività religiose.

Populonia nel VI e nel V secolo a.C. Il massimo splendore della città

La ricerca archeologica sta facendo passi da gigante, tuttavia non è ancora riuscita a definire con certezza la posizione e la reale estensione della città di Populonia nei secoli a cavallo tra il VI ed il V secolo a.C. Gli scavi della Necropoli del Casone e di altre aree cimiteriali del periodo fanno tutt’altro che intuire un periodo di crisi. La nascita di nuove forme sepolcrali (come le edicole e i cassoni) e la grande ricchezza dei relativi corredi riflettono una fase di prosperità. Oltre alla produzione del ferro, in città fiorisce la zecca, la produzione di ceramiche locali, ma soprattutto la realizzazione di opere in bronzo. Guardate la meravigliosa sonagliera per cavalli recuperata da un contesto funebre di fine VI secolo a.C.: essa impreziosiva la bardatura dell’elegante destriero di un fortunato aristocratico di Populonia durante le cerimonie più importanti. Immaginate il rumore ipnotizzante di questa sonagliera durante l’incedere del cavallo: per gli etruschi il tintinnio di sonagli e campanelli erano un ottimo strumento per scacciare la malasorte. Tutta l’opulenza del territorio nel V secolo a.C. si rivela, in questa sala, anche dalla presenza di sbalorditivi vasi importati dalla Grecia: ora i prodotti in ceramica di Corinto non sono più gli unici ad attrarre il mercato etrusco, ma vengono superati per qualità e quantità dalle realizzazioni ateniesi. E proprio da Atene provengono il grande cratere con una scena di banchetto, il vaso per unguenti con il collo lungo – detto lékythos - decorato con una elegante figura femminile ed un cigno e la pelìke decorata con la lotta tra Teseo e il Minotauro. Quest’ultima forma solitamente era usata come contenitore per liquidi, ma quando fu rinvenuto presso la necropoli del Casone a Baratti, racchiudeva le ceneri di una sepoltura infantile.

In volo con Trittolemo

Nel 1955, venne rinvenuta all’interno della Necropoli di San Cerbone, una fossa di forma allungata contenente gli scheletri di due cavalli e gli elementi metallici dei loro finimenti e di un carro etrusco. La fossa fu inizialmente interpretata come un’offerta religiosa dal momento che non pareva pertinente a nessuna tomba. A più di mezzo secolo dalla scoperta, un capillare lavoro di studio e ricostruzione del contesto originale basato sulla documentazione dell’epoca ha permesso di comprendere come la fossa con il carro fosse in realtà una sorta di ripostiglio ribassato di un tumulo monumentale, andato distrutto dalle operazioni moderne di recupero delle scorie. Al contrario di quello che gli studiosi affermavano solo pochi anni fa, il veicolo non è una biga da guerra, ma piuttosto un carro celeste, indispensabile veicolo per il trasporto dell’anima del defunto verso l’aldilà. Osservate le appliques in bronzo rimontate nella loro originaria collocazione: le raffigurazioni dei serpenti barbati, comune simbolo di rinascita dopo la morte e le ali applicate alla fiancata richiamano direttamente la sfera dell’immortalità. In effetti, famoso nei racconti mitologici antichi era il carro alato di Trittolemo che, sotto la protezione della dea Demetra, utilizzò questo insolito mezzo per insegnare ai Greci l’agricoltura. Il terminale del timone è coronato da una testa di un giovane ariete dai grandi occhi a mandorla che dovevano essere riempiti con gemme. Mentre le parti in bronzo facevano già parte della collezione del Museo di Piombino, gli elementi in ferro erano da sempre conservati nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Firenze dove vennero purtroppo danneggiati dall’alluvione del 1966. Tant’è che, se analizzate la scatola di archivio del Museo fiorentino, riuscirete a vedere anche le tracce di fango ormai secco, ultima testimonianza di quella immane tragedia.

La zecca di Populonia tra metalli e monete

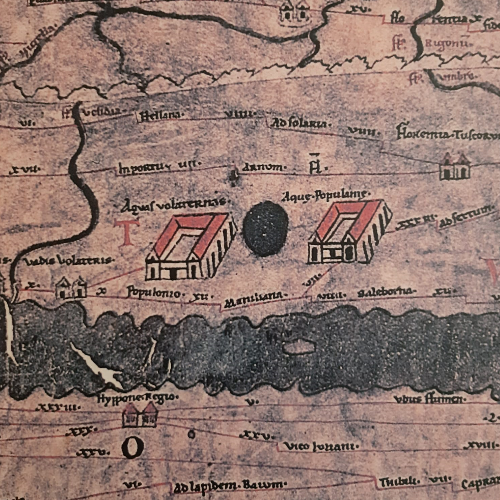

La Populonia del V secolo a.C. godeva di una felicissima posizione geografica, al centro di infinite rotte commerciali internazionali che facevano affluire in città migliaia di merci dai più svariati porti mediterranei. Il territorio del Campigliese, come abbiamo visto, era ricco di metalli. Questa è la premessa per cui Populonia cominciò a battere moneta, molto precocemente rispetto alle altre città etrusche. La prima emissione pubblica in argento risale alla metà del V secolo a.C. e presenta il mostro della Chimera sul dritto e nessuna immagine sul rovescio. Sembrano risalire ad un periodo simile gli aurei, coniati con la testa di un leone. Ad una seconda serie appartengono invece la serie in argento con la mostruosa Gòrgone, la famosa Medusa dai capelli di serpente, accoppiata alla legenda del nome della città – POPLUNA - e quelle con il busto di Atena o con la testa di Eracle. L’ultima emissione coniata dalla città è circoscrivibile al III secolo a.C., è realizzata in bronzo, e già dimostra una forte dipendenza dal sistema ponderale romano. Fanno parte di questa serie la moneta con testa di Hermes sul dritto e sul rovescio il suo tipico bastone alato con i serpenti; quella con testa elmata di Atena sul dritto e sul rovescio il suo animale sacro, la civetta, e quella con la testa di Eracle sul dritto e sul rovescio la sua clava, tutte con legenda POPLUNA. Molto evocativa è la serie con la testa di Efesto sul dritto e sul rovescio tenaglia e martello, chiaro riferimento al dio patrono e al lavoro dei numerosi fonditori di Populonia. Per la soffocante pressione politica di Roma, nella seconda metà del III secolo, la zecca etrusca di Populonia chiuse, comunque le sue monete continueranno a circolare nelle tasche dei cittadini fino agli inizi del I secolo a.C.

I reperti dell’Edicola del bronzetto di Offerente

La necropoli di San Cerbone, all’interno del Parco Archeologico di Baratti e Populonia, include alcune strutture - chiamate edicole - la cui natura rimane ancora oggi molto dibattuta. Come potete vedere dal modellino qui esposto, la forma ricorda direttamente un tempietto, anche se probabilmente furono utilizzate fin dal VI secolo a.C. come tombe. La cosiddetta Edicola del Bronzetto di Offerente era posizionata in posizione strategica all’incrocio di due assi viari della Necropoli. I materiali che provengono dallo scavo del 1957 sono molto eterogenei e coprono più di due secoli di utilizzo. Il reperto sicuramente più interessante è la piccola statuetta in bronzo, usata come coronamento di un candelabro ed erroneamente identificata come un semplice offerente. Riconsiderando la sua nudità e la forma del piatto che ha in mano si è portati a credere che si tratti in realtà di un atleta, un discobolo, antico lanciatore del disco. Tra i vari oggetti rinvenuti nell’edicola, spiccano fermagli e fìbule in oro e argento, un calice in ceramica ionica e un attingitoio in bucchero. Del tutto inusuale la scoperta di una corniola incisa, forse un castone di un preziosissimo anello. La scena è resa nei minimi dettagli come una vignetta nonostante le ridotte dimensioni della pietra: l’uomo - che dalla didascalia in etrusco apprendiamo essere Ercole - uccide sollevando da terra Anteo, gigante reso invincibile da sua madre Gea, la Terra, che gli restituiva le forze ogni volta che toccava il suolo.

Un servizio da vino etrusco

Davanti a voi, molti esemplari del meglio di ciò che poteva offrire il mercato del Mediterraneo tra il VI ed il IV secolo a.C. I reperti provengono da alcuni corredi funerari del territorio e formano quello che oggi potremmo definire il necessaire per la consumazione di vino, un intero servizio realizzato in materiali diversi. La presenza di questi oggetti all’interno delle tombe di Populonia assume particolare funzione celebrativa: ricordano il defunto come personaggio di rango che ospitava banchetti e metteva a disposizione la sua dispensa ai commensali-suoi pari per cementarne i legami sociali. Tuttavia, l’uomo di oggi stenterebbe a riconoscere il vino etrusco come tale, tanto era diverso da oggi. La bevanda preferita dai prìncipi si presentava molto densa, con un’alta gradazione alcolica e solitamente aromatizzata. La regola che gli Etruschi dovevano necessariamente rispettare per non apparire barbari era quella di aggiungere diverse parti d’acqua al vino. Esistevano certamente indicazioni generali sulle dosi da seguire, ma alla fine era il simposiarca – ovvero l’uomo che gestiva le fasi del banchetto - che ne decretava le quote. Immaginatevi la scena: il servo entra nella sala portando due grandi contenitori, il cratere con scena di simposio e lo stàmnos in metallo. Utilizzando il ramaiolo detto simpulum attinge l’acqua da mescolare al vino secondo le prescrizioni date e aggiunge, a seconda della qualità del mix, miele, erbe aromatiche e persino un tocco di formaggio. Trasferisce così la preziosa bevanda così miscelata nelle brocche dette pelìkai e oinochòai, non prima di averla filtrata con il colino in bronzo. Atto finale, il più piacevole, la libagione utilizzando il raffinato calice, la kylix . Certo non un compito facile quello del servo!

Populonia ellenistica e la Necropoli delle Grotte

Populonia continuò ininterrottamente a prosperare grazie alla lavorazione del ferro elbano e alla sua posizione strategica sulle rotte tirreniche. Tra il IV ed il III secolo a.C. la città contava migliaia di abitanti e poteva essere certamente annoverata tra le più grandi città della penisola italiana. Gli scavi - che nel 1997 coinvolsero la Necropoli delle Grotte - confermano questa grande fase di prosperità, rivelando l’esistenza di una straordinaria serie di tombe a camera ricavate da antica cava di calcarenite locale e altre decine di fosse. Purtroppo, come spesso accade, molte delle sepolture erano già state saccheggiate ma, con somma sorpresa, la cosiddetta Tomba 14 di cui qui vedete la ricostruzione in scala reale, venne rinvenuta ancora sigillata. Pur avendo l’aspetto delle altre tombe famigliari che ospitavano sepolture multiple, al suo interno gli archeologi rinvennero, sulla banchina centrale, i resti cremati di una sola giovane donna con un orecchino a cerchietto adagiato sulle ceneri. Il meraviglioso corredo era composto da suppellettili usate per il funerale della ragazza oltreché da vasellame per il banchetto: un’anfora per i lavacri sacri, una patèra, piatti per le offerte di cibo, coppe, due candelabri in piombo. L’oggetto che più di tutti ha suscitato l’interesse degli studiosi è forse quello meno vistoso: sulla banchina sinistra, isolata dal resto del corredo quasi a darle un rilievo, una brocca acroma chiamata làgynos . Essa denota che la defunta dovesse essere una devota del culto di Dioniso che prevedeva larghissimo uso di vino durante le cerimonie a lui dedicate. Adesso, soffermatevi a guardare il filmato della scoperta della tomba intatta e rivivete l’emozione degli archeologi che la scavarono.

Tesori e antichi relitti

Populonia e il suo territorio erano - tra il III ed il I secolo a.C. - al centro di un fitto reticolo di rotte commerciali. Da nord a sud, migliaia di navi merci solcavano i mari per scambiare merci pregiate e rispondere alle sempre più esigenti richieste del mercato. In prossimità del Golfo di Baratti, più precisamente nelle acque del Pozzino, gli archeologi subacquei hanno riportato parzialmente alla luce il carico di un relitto affondato tra il 140 ed il 120 a.C. Le merci recuperate da questa sfortunata nave includono decine di anfore per il vino provenienti dall’isola di Rodi e dalla Campania, vetri realizzati nell’area siro-palestinese, ceramica ateniese, brocche cipriote, lucerne dell’Asia Minore e vasellame di stagno probabilmente importate dalla Campania. Lo studio dell’origine del carico ha lasciato intuire che la nave potesse essere partita dalle coste palestinesi alla volta di Cipro per poi fermarsi a Dèlos, importante porto egeo, dove recuperò le merci di fattura greca per infine giungere lungo le coste italiane. Tuttavia, non si può escludere, considerando la quantità di merci di produzione campana, che la nave abbia caricato tutte le merci a Pozzuoli, autentico hub dell’antichità dove confluivano mercanzie da tutto il Mediterraneo. La presenza a bordo di lingotti di piombo farebbe pensare che la nave sia affondata dopo lo stop presso il porto di Populonia, nel cui entroterra si estraeva il prezioso metallo. Lo scavo ha perfino permesso di recuperare interessanti oggetti dell’equipaggio: uno scandaglio per sondare la profondità dei fondali, la mano di una statuetta religiosa per la devozione dei marinai, un servizio da mensa e anche resti di cibo come gusci di noce. Qui potete ammirare anche resti del fasciame della nave, perfettamente conservato grazie all’azione protettiva delle radici delle posidonie.

Il bagaglio di un medico

Spesso le imbarcazioni fornivano anche servizio passeggeri, come verrebbe chiamato oggi: ricchi aristocratici non possedevano certo yacht personali e dovevano necessariamente imbarcarsi sui cargo per poter raggiungere le loro destinazioni. Gli archeologi hanno scoperto che a bordo della nave affondata nella cala del Pozzino ci fosse un medico. Sono stati sorprendentemente recuperati uno strumento chirurgico in ferro e una ventosa. Questa coppa di bronzo veniva chiamata per la sua strana forma cucurbìtula, ovvero "piccola zucca". I medici di epoca romana ne riscaldavano i bordi in bronzo e l’applicavano nelle parti doloranti del paziente, similmente a quella che viene oggi chiamata coppettazione. Nei casi più gravi, la ventosa serviva anche ad eseguire i salassi di sangue. Questo non deve sorprendere: i romani credevano fermamente che alcuni mali potessero essere “risucchiati” fuori dal corpo eliminando così gli umori dannosi. Appartenevano al bagaglio del medico anche 136 flaconcini realizzati in legno, inclusi in scatolette cilindriche più grandi. Al loro interno, sigillati, dischetti piatti di colore grigio che, una volta analizzati, hanno rivelato la presenza di composti dello zinco, grasso animale, resina e olio vegetale: esattamente la ricetta che Plinio il Vecchio indicava come toccasana per la cura delle infezioni agli occhi. Un collirio di più di duemila anni fa!

L’arrivo di Roma nel territorio di Populonia

Nel III secolo a.C. Populonia entrò a far parte della Repubblica Romana. Dal momento che gli storici antichi tacciono, non è chiaro come questo passaggio sia avvenuto: se con un semplice e morbido passaggio di insegne o a seguito di una vera e propria conquista militare. Le ricerche archeologiche sono ancora in corso e potrebbero a breve rivelare la verità. Le fonti, tuttavia, concedono al nostro territorio un ruolo di primissimo piano nel fornire all’esercito romano di Scipione il ferro necessario per sconfiggere Cartagine durante la seconda guerra punica. Populonia tra il III e il I secolo a.C. è un centro produttivo e raffinato. All’Acropoli, la città alta, vengono edificati templi, strade, terme e domus. Le case dei ricchi patrizi e gli spazi pubblici vengono abbelliti con colonne, intonaci e preziosi pavimenti. Qui nella sala potete ammirare due dei più bei mosaici rinvenuti proprio all’Acropoli e datati tra la fine del II ed il I secolo a.C. Il mosaico con i cubi prospettici è un capolavoro di arte romana che certamente non sfigurerebbe in una collezione di arte moderna. Venne rinvenuto, crollato ma pressoché intatto, alla base dell’edificio delle Logge presso l’Acropoli di Populonia e decorava il pavimento di un loggiato adibito a belvedere. Attraverso il sapiente utilizzo di rocce locali come marmi, calcari, diaspri e di terracotta dipinta per la fascia rossa, l’artigiano è riuscito a creare una vera illusione con effetto prospettico degno di Escher! Il mosaico con fondo marino rivendica invece una storia ben più tormentata. Venne fortuitamente rinvenuto nel 1842 all’interno di una delle due esèdre gemelle vicine alle terme pubbliche recentemente scavate sull’area sopra Le Logge. Il bellissimo pavimento composto da molluschi, crostacei e pesci venne purtroppo distaccato e subì diversi passaggi di proprietà. Durante uno di questi numerosi trasferimenti, venne coinvolto in un incidente stradale andandosi a frammentare in diversi pezzi. Il mosaico successivamente venne ricomposto utilizzando pezzi originali collocati nella loro posizione originaria, pezzi originali collocati in posizione casuale e perfino pezzi ricostruiti. Così questo “puzzle antico” venne intercettato e riacquistato dallo stato italiano mentre era stato messo in vendita presso una famosa casa d’aste di Londra nel 1995. Nella porzione inferiore, sicuramente originale, è possibile notare il motivo per cui un anonimo mecenate di più di duemila anni fa ne finanziò la difficile realizzazione: visibile solo capovolgendo il punto di osservazione si scorge una barca con tre persone a bordo, soverchiata da una gigantesca onda. La conchiglia bianca, sfruttando il capovolgimento ottico, diventa una colomba e pare sorvoli proprio l’imbarcazione in difficoltà. Gli archeologi sono convinti che possa trattarsi di un ex-voto a Venere Euplòia, la protettrice della navigazione, proprio simboleggiata dal suo animale sacro: la colomba.

L’abbandono di Populonia in età imperiale. Il tesoretto di Rimigliano

In epoca romana, l’opulenza di Populonia - intesa come centro urbano coeso - ha vita breve. Con l’arrivo dei primi imperatori, la città è già quasi del tutto abbandonata. L’affidabile testimonianza del famoso geografo Strabone tratteggia una situazione di desolante abbandono per l’Acropoli di Populonia già agli inizi del I secolo d.C.: “non è che un piccolo centro del tutto abbandonato ad eccezione dei templi e di poche costruzioni” La ricerca archeologica ha confermato effettivamente la versione straboniana per l’insediamento principale, ma ha dimostrato - al contempo – la nascita fin dall’epoca augustea di ville e insediamenti dislocati sia sulla costa che distribuite lungo i principali assi viari. Ad esempio a Poggio del Molino, presso il settore settentrionale del golfo di Baratti, proprio nel I secolo d.C., sorgerà una fattoria dedita alla produzione del prezioso gàrum poi trasformata - dopo una profonda ristrutturazione nel II secolo d.C. - in una villa marittima d’élite. Anche a Vignale, in epoca tardo-repubblicana verranno edificate importanti strutture che componevano, lungo la Via Aemilia Scauri, una villa produttiva a carattere agricolo con servizi accessori di mànsio, ovvero una comoda stazione di posta per le necessità di viaggiatori. Ed è proprio a questo periodo gli archeologi fanno risalire la fortuita perdita del tesoretto di Rimigliano. Si tratta di un ammasso concrezionato di circa 3600 monete ritrovate casualmente da un bagnante sulle spiagge di San Vincenzo. Per non perdere l’originale conformazione dell’ammasso organizzato in pilette si è smontato solo il 10% circa del totale e oggi l’intero malloppo viene conservato in un acquario appositamente predisposto per la sua ottimale conservazione. Le monete sono prevalentemente Antoniane, monete di argento introdotte dall’imperatore Caracalla, ma le emissioni più recenti sono attribuibili a Gallieno che regnò a Roma tra il 259 e il 268 d.C.Non è certo a chi appartenesse questo autentico patrimonio numismatico. Certo, il tesoretto di Rimigliano potrebbe essere una raccolta di soldi destinati ai legionari di stanza in Gallia nel III secolo d.C., ma è più probabile che appartenesse ad uno sfortunato (ma ricco) commerciante che affondò con la sua nave nelle coste antistanti Rimigliano.

A spasso per il Mediterraneo: circolazione di merci in epoca imperiale

Dai fondali di Baratti provengono centinaia e centinaia di contenitori da trasporto che testimoniano senza alcun dubbio l’importanza dei commerci in epoca romana e la vitalità dello scalo populoniese. In effetti il geografo Strabone, anche se sottolinea la sostanziale desolazione della città in epoca imperiale, conferma che lo scalo portuale rimase brulicante di attività. Rinvenimento piuttosto comune, l’anfora in realtà racchiude un mondo di informazioni e gli archeologi ne studiano forma e diffusione per decriptare le ramificate rotte commerciali dell’epoca. Scopriamo così che il vino dell’Italia tirrenica veniva trasportato, ad esempio, dalle anfore cosiddette greco-italiche tra il III ed il II secolo a.C., dalla Dressel 1 a partire dal I secolo a.C. e da quella che per tutto il I d.C. si sostituisce ad essa: la Dressel 2/4. Sono molto diffusi anche contenitori provenienti dalla Spagna (forma Beltran I e II B) che contenevano gàrum, amatissima salsa di pesce e interiora fermentato sotto il sole, e perfino dall’Africa per il commercio dell’olio di oliva tra il III ed il IV secolo d.C. I recipienti, una volta colmi del proprio contenuto, venivano chiusi in svariati modi. Dischi di terracotta assicuravano spesso la chiusura ermetica delle anfore per l’olio, mentre le anfore da vino erano solite avere un tappo di sughero. Ulteriore sistema di chiusura prevedeva di incastrare l’anforisco, piccolo vaso pieno, all’interno del collo. Il trasporto delle merci avveniva principalmente via mare, molto più veloce ed economico rispetto al trasporto terrestre e le anfore rappresentano sempre la maggior parte del carico. I "manici", che si chiamano anse, servivano per una solida presa, il puntale permetteva di piantarle nello strato di sabbia che copriva il fondo della stiva, e anche per incastrarle in file ben allineate e massimizzare il carico delle imbarcazioni nel poco spazio a disposizione. Sono attestate perfino iscrizioni dipinte e – denominate tituli picti - che, poste generalmente sul collo e sulla pancia, indicavano la merce trasportata, la provenienza, il peso e l’eventuale destinatario. Insomma delle etichette di migliaia di anni fa!

L’anfora argentea di Baratti, storia di una scoperta

Siamo giunti al capolavoro simbolo del museo: l’anfora argentea di Baratti. Incredibilmente, la scoperta di questo straordinario manufatto è del tutto casuale. Era una primavera del marzo 1968, quando il pescatore Gaetano Graniero a bordo della sua imbarcazione “La Bella Michelina” riportò a galla dalle acque del golfo di Baratti, impigliata nelle sue reti, uno strano oggetto, simile a un secchio deformato e ricoperto dalle incrostazioni marine. Non riconoscendo immediatamente il valore di quell’insolito recipiente arrugginito, i suoi marinai lo regalarono a qualcuno certamente più esperto che aveva fiutato facili guadagni. La moglie di Gaetano, venuta a conoscenza del fatto, si convinse a riavere l’anfora e la riportò a casa. La signora Graniero, madre di nove figli, avrà poi a dire: “anche se era tutta sporca, a me piaceva e volevo tenerla in casa nostra. La misi sotto la culla dell’ultima nata”. Sicuramente né i coniugi Graniero né il suo equipaggio erano a conoscenza di quanto recitava la legge, perché non dettero immediatamente notizia del ritrovamento alle autorità competenti. Già allora, infatti, la legge stabiliva che le cose ritrovate casualmente con interesse artistico, storico, archeologico o etnografico appartenevano allo Stato. Un loro amico scrisse, in loro vece, all’allora Presidente Giuseppe Saragat riferendo il ritrovamento e l’intenzione di offrirlo in dono al Presidente. Ovviamente la famiglia di Gaetano sperava di ricevere qualche forma di ricompensa, invece, non avendone data notizia alle autorità, il pescatore rischiava l’accusa di furto. Dopo 5 giorni, la polizia entrò in casa della famiglia Graniero e sequestrò il reperto. Dopo mesi di guai giudiziari per il pescatore, il tribunale respinse l’accusa di furto perché aveva reso noto il ritrovamento alla più alta carica dello Stato venendo così ricompensato con due milioni di lire. Grazie ad un accurato restauro, il “secchio arrugginito” oggi è considerato uno dei tesori archeologici più belli dell’arte tardoantica.

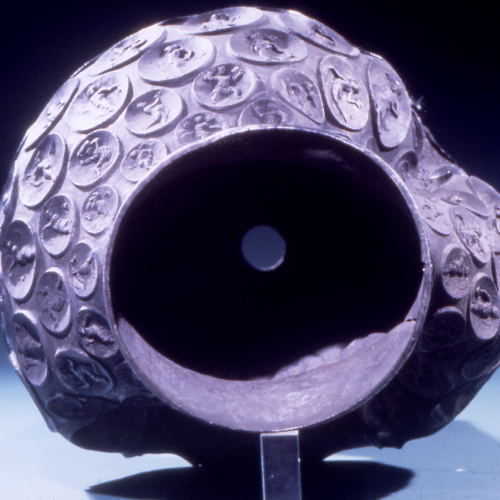

L’anfora argentea di Baratti, simbolo di un mondo che non vuole morire

L’anfora di Baratti è un manufatto unico, dalle caratteristiche eccezionali: è stata realizzata in argento quasi puro, pesa 7,5 chili, è alta 61 centimetri e poteva contenere fino a 22 litri, probabilmente di vino. Le tracce di saldature sulla spalla e alla base del collo indicano che in origine dovesse avere due anse. Si conoscono solo due altri esemplari in argento con forma simile all’anfora di Baratti, anche se di dimensioni minori rispetto alla nostra, una dalla Moldavia ed ora conservata a San Pietroburgo, e l’altra appartenente al cosiddetto “tesoro di Sèuso”. La forma del vaso, analoga appunto a prodotti del Mediterraneo orientale, suggerisce la provenienza dalle officine di Antiochia di Siria o dalle botteghe di argentieri dell’area danubiana. La decorazione della nostra anfora tuttavia è molto più complessa e non ha pari: 132 clìpei o medaglioni di forma ovale coprono la superficie del vaso mostrando figure realizzate a rilievo fin nei più minimi dettagli. Ancora oggi, dopo migliaia di anni dalla sua realizzazione, riusciamo a comprenderne il tema: in alto, sul collo, dodici busti con raffigurazioni del dio Mitra e di Attis che si fronteggiano a coppie, suddivisi in due registri, con allusione ai mesi o ai segni zodiacali; altre quattro coppie di busti analoghi decorano su un unico registro la base del collo e ripropongono i ritmi delle stagioni. Nel corpo centrale, sette registri definiscono un corteo che, aperto da fanciulli che suonano o danzano tra mènadi, sàtiri e coribànti. Al centro, formidabile sequenza delle divinità pagane ognuna con i suoi attributi fondamentali come fossero diapositive: riconoscibilissimi, tra gli altri, Krònos, Zeus, Cibèle, Diòniso, Apollo e Afrodite. Sotto gli dei, ancora il corteo dionisiaco e, ancora più in basso, festanti danzatori. Sul piede dell’anfora, il racconto in immagini del mito di Eros e Psiche. Come fosse un film le figure si susseguono vorticose, volteggiano, avanzano partecipando all’allegro e rumoroso corteo. L’anfora è datata alla fine del IV secolo d.C. Il grande impero romano attraversava allora una fase di profondi cambiamenti. Il paganesimo stava diventando - anno dopo anno - sempre più minoritario, trascurando così le divinità rappresentate nell’anfora in favore della nuova prorompente religione: il cristianesimo. Nel 380 d.C. l'imperatore Teodosio promulgò l'Editto di Tessalonica, proclamando il Cristianesimo religione ufficiale dell'Impero romano sancendo così un'implicita condanna verso il culto delle religioni pagane. L’anfora di Baratti ben descrive un mondo che non vuole morire, ancorato al passato, che vede ancora nel politeismo classico un solido punto di riferimento. Condannato però a naufragare.

La fine della città antica

Nel novembre del 415, pochi anni dopo l’invasione dei Visigoti, il poeta Rutilio Namaziano, aristocratico romano di origine gallica in viaggio per mare da Roma verso i suoi possedimenti devastati dai Vandali, fa scalo a Baratti e ben dipinge le rovine di Populonia, con la consapevole e struggente malinconia di chi assiste al crollo del suo mondo e dei valori in cui crede: “Non si possono più riconoscere i monumenti dell’epoca trascorsa, immensi spalti ha consunto il tempo vorace. Restano solo tracce fra crolli e rovine di muri giacciono tetti sepolti in vasti ruderi. Non indigniamoci che i corpi mortali si disgreghino: ecco che possono anche le città morire.” Nonostante questo Populonia mantenne ancora per qualche tempo il suo ruolo di centro urbano e a partire dalla fine del V secolo diviene sede della diocesi. Le vicende di San Cerbone, vescovo di Populonia in lotta contro il re goto Totila, segnano l'ultimo capitolo della città antica: da lì a poco, anche per sfuggire alle incursioni dal mare, la diocesi verrà spostata a Massa Marittima e dell'antica Populonia resterà a lungo solo il nome, mentre sull’area della città antica, oramai diruta, sorgerà un castello a guardia del golfo e del porto, denominato Pòrtus Baràtori. Populonia cade in mano ai Longobardi intorno al 580. Le informazioni sull’area si fanno sempre più rare e i dati archeologici di questo periodo, scarsissimi, non permettono di integrare un quadro storico già molto incerto. Il porto doveva comunque svolgere una certa attività mercantile: una cronaca dei primi anni del IX secolo descrive, infatti, un assalto di pirati saraceni respinto da una quarantina di difensori. Ma in breve tempo, sotto l’egida di Pisa, il centro politico ed economico diventerà Piombino.

Il territorio nel Medioevo

Ai conti della Gherardesca e ancora una volta alla ricchezza delle risorse minerarie del territorio, si deve intorno all’anno Mille lo sviluppo nel cuore del bacino minerario del Campigliese, del villaggio fortificato di Rocca San Silvestro, che ospita le maestranze che si occupano delle varie fasi di estrazione e lavorazione del metallo, poi rivenduto alle grandi potenze mercantili, Lucca prima, Pisa poi. La storia del territorio dal Medioevo ai giorni nostri è percorsa solo attraverso pannelli illustrativi, ma potete scoprire la storia di questo castello visitando l’omonimo parco Archeominerario e il piccolo museo dove sono conservati i materiali archeologici provenienti dallo scavo del villaggio. Il cuore pulsante dell’economia si sposta dunque dall’area dell’antica Populonia ai nuovi centri sorti nell’entroterra, a Campiglia e Massa Marittima, mentre a breve distanza dall’area della città antica, sul promontorio, sorgerà il monastero benedettino di San Quirico, sito di grande importanza per la ridefinizione degli assetti insediativi e della geografia del potere in questo periodo; il monastero è oggi visitabile lungo i percorsi del parco archeologico di Baratti e Populonia. La produzione di ferro è gestita da Pisa, per conto della quale operano fabbri itineranti, gruppi di maestranze specializzate che si spostavano dove fossero reperibili le materie prime necessarie, in grado di produrre in loco un ferro semilavorato di buona qualità. Ma con la crisi della potenza politica pisana, alla fine del XIII secolo, anche tale sistema produttivo entra in crisi. Durante il secolo successivo, le lotte politiche intestine, la crisi demografica, la profonda recessione rallentano la produzione mineraria e l'espansione economica di questa regione, dove progredisce il dissesto idrografico, con l’avanzamento di boschi e acquitrini.

L’età moderna e la riscoperta del patrimonio archeologico

Lo stato di Piombino, costituto nel 1399 sotto gli Appiano, comprendeva la cittadina marittima di Piombino, i castelli di Populonia, Suvereto, Scarlino e Buriano e l'isola d'Elba. Nonostante momenti di relativa prosperità politica ed economica, il generale disordine idrografico, con il conseguente avanzamento dei boschi, degli acquitrini e della malaria, durò fino ai primi decenni del XIX secolo. Solo sotto il breve governo francese di Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi, e poi del Granduca di Toscana Leopoldo II, a cui il Principato di Piombino fu assegnato, alla caduta di Napoleone, si pose in maniera concreta il problema della bonifica, che interessò anche i governi dell’Unità d'Italia, fino a gran parte del Novecento. Il Novecento del resto vide anche il fiorire di nuove iniziative legate allo sviluppo siderurgico. Si avviò a Baratti il recupero delle scorie ferrose etrusche, ancora ricche di un’alta percentuale di minerale. I massicci lavori di sbancamento, intrapresi su scala industriale dopo la prima guerra mondiale e conclusi nel 1959, consentirono la scoperta della maggior parte dei monumenti etruschi che ancora oggi costituiscono il Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Effettuati anche con l’ausilio di mezzi meccanici, hanno arrecato, tuttavia, anche danni irreparabili al patrimonio archeologico: solo la competente sorveglianza, l’attenta registrazione dei dati e l’incessante attività e la dedizione di Antonio Minto, prima funzionario poi Soprintendente alle Antichità d'Etruria, hanno consentito la sopravvivenza di molte informazioni. A lui questo Museo è dedicato.

La collezione Mascìa

Davanti a voi sono esposti alcuni dei reperti più belli e significativi provenienti dalla Collezione Mascìa e oggi restituiti al pubblico presso il Museo Archeologico del Territorio di Piombino. Come molti altri ragazzi locali, anche Salvatore Mascìa raccoglieva e ammirava gli innumerevoli cocci e piccoli reperti disseminati sulla spiaggia di Baratti. Stimolato da quei ritrovamenti, si appassionò sempre di più al nostro comune passato e all’archeologia, impiegando energie e risorse nell’acquisto di vasi, suppellettili e altri beni fino a formare una significativa raccolta di oltre 200 pezzi. Per molti anni, la residenza fiorentina del Mascìa godette di un singolare e prezioso arredo: gli ospiti percorrendo solo pochi metri riuscivano ad ammirare migliaia di anni di storia umana condensati in statuine egizie, vasi etruschi e greci e perfino bracciali in bronzo. Interrogarsi su chi potesse aver prodotto e utilizzato quelle suppellettili doveva essere uno spassoso passatempo per chi aveva la fortuna di oltrepassare la porta di casa. Ma un privilegio riservato a pochi. Il Mascìa decise, tra 2015 e 2016, di donare al Museo ben 83 esemplari della sua pregevole raccolta archeologica rinunciando alla gestione privata. La collezione rappresenta un insieme eterogeneo di reperti archeologici in ottimo stato di conservazione e, in molti casi, di eccellente qualità artistica. Tra i pezzi donati al Museo si riesce perfettamente a scorgere non solo l’abilità degli artigiani, ma anche i peculiari caratteri stilistici delle civiltà che li hanno prodotti. Essi coprono più di 700 anni di storia umana e provengono dalle più ricche città del bacino mediterraneo antico. L’esposizione è stata organizzata per sezioni tematiche: in alto a sinistra potete osservare gli oggetti usati nell’antichità per la cura del corpo e la cosmesi, subito sotto gli esemplari che raffigurano animali e mostri come sirene e sfingi. Le altre vetrine raccolgono invece la grande varietà di oggetti usati per il consumo di vino nell’antichità. Salvatore Mascìa nel formare la sua collezione di antichità vi include anche 5 statuette egizie di piccole dimensioni, tra i 9 ed i 13 cm. Esse sono enigmatiche figure umane con le mani incrociate sul petto che gli egizi deponevano, spesso in numero cospicuo, all’interno delle tombe dei faraoni e dei più ricchi membri della società. Come si sa, la concezione egizia della vita ultraterrena si basava sulla convinzione che, dopo la morte, tutte le attività quotidiane continuassero. A tal scopo, chi poteva permetterselo, non voleva certamente correre il rischio di adattarsi a svolgere lavori umili nell’aldilà, pertanto commissionava statuette di ‘sostituti’ che avrebbero dovuto servirlo per l’eternità. Non a caso, alcuni degli esemplari Mascìa mostrano attributi tipicamente lavorativi: zappa e sacco.